Colectivo Sociedad Civil

- Emilio Santisteban

- 30 oct 2025

- 42 Min. de lectura

Actualizado: 11 nov 2025

SUBJETIVIDAD CULTURAL IMPLÍCITA EN POLÍTICA Y PERFORMANCE

El Colectivo Sociedad Civil a fines de la dictadura fujimorista en el Perú. AMA y otras acciones. https://www.emiliosantisteban.org/colectivo-sociedad-civil Revista Atención 16 del Instituto Latinoamericano de Austria, Curso de Política y performance de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Viena.

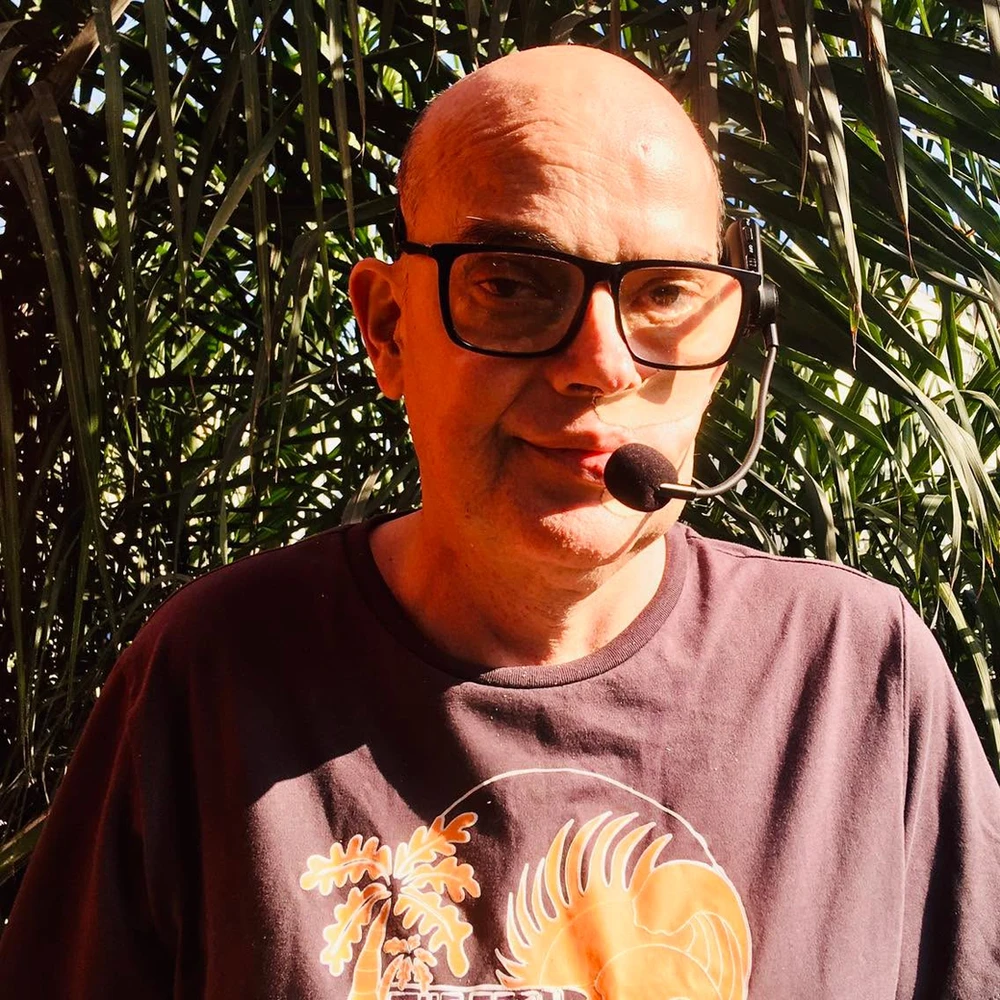

Emilio Santisteban

SUBJETIVIDAD CULTURAL IMPLÍCITA EN POLÍTICA Y PERFORMANCE El Colectivo Sociedad Civil a fines de la dictadura fujimorista en el Perú1

La expresividad de lo simbólico la

pagamos en el Perú con la precariedad de lo político.

Víctor Vich

Reflexionaremos críticamente sobre el trabajo de una de las agrupaciones ciudadanas de simbolización interventiva y performativa de la plaza política y el espacio público de fines de la dictadura fujimorista en el Perú: el Colectivo Sociedad Civil, cuyas actividades se desarrollaron en Lima del 9 de abril de 2000 al 17 de agosto de 20012, con réplicas de poblaciones en aproximadamente cuarenta localidades de provincias en el Perú y otras organizaciones en la propia ciudad de Lima.

Nos interesan aspectos emocionales, afectivos y culturales que convergen con los políticos tanto en sus acciones interventivas y performativas y sus estrategias simbólicas, como en la constitución y organización de la agrupación, sus alianzas y relaciones en el contexto amplio de movimientos democráticos ciudadanos del momento, y cierto impacto perdurable en las formas limeñas y peruanas de hacer simbólica política y en el imaginario social en torno a nociones sobre el papel ciudadano en la política a través de las calles, plazas y medios de comunicación.

Intentaré pensar el accionar del Colectivo Sociedad Civil no sólo desde dentro, sino enmarcándolo en el contexto inmediato de las actividades antidictatoriales de otras organizaciones y en el caldo de cultivo cultural en que surge. El punto de partida para pensar al respecto será la narración y observación analítica y crítica de hechos y algunas evidencias sugerentes. Sin pretender una perspectiva especializada desde las ciencias sociales y la política, tampoco será un abordaje desde las artes en tanto ámbito profesional específico —aunque sí en cuanto a los campos de aplicación de los conocimientos que emergen de los dominios especializados del arte—, puesto que este trabajo no se interesa en el posterior Colectivo “de arte” Sociedad Civil, existente a partir del 18 de agosto de 2001. Con esto no afirmo que los conocimientos y dominios profesionales propios de las artes estuvieren ajenos al trabajo del Colectivo Sociedad Civil, sino que subrayo que los mismos estuvieron al servicio de una organización que, tanto por sus objetivos como por su composición, fue una reunión de ciudadanos y no una que funcionara dentro del sistema del arte o para los fines propios de dicho sistema de producción. Los pocos miembros artistas del Colectivo en su momento supieron conservar una ética que puso en primer lugar los peligros sufridos y esfuerzos realizados por las tres cuartas partes de los integrantes, no vinculados al sistema del arte y sus intereses de mercado y prestigios. Posteriormente, cuando la agrupación llevaba años sin funcionar, algunos de sus miembros artistas fundadores pasaron por alto acuerdos tomados tales como no exponer el trabajo realizado en museos o galerías, y menos aun incluirlo en colecciones de arte, usufructuando de ese modo para beneficio de sus carreras profesionales individuales el trabajo y los riesgos corridos por los integrantes no artistas3. Salva en su legitimidad al colectivo original el que sean no más de cuatro personas (quizás sólo dos, autoinvestidos voces del resto de integrantes) quienes tomaron la decisión de pasar por alto el espíritu original del colectivo, por lo que se trata, en términos éticos y también políticos, de otra agrupación, muy distinta a la que en su día fue el Colectivo Sociedad Civil.

Siendo miembro fundador del Colectivo Sociedad Civil, integrante del “núcleo duro”, que dirigía y organizaba al “colectivo ampliado”, y frecuente vocero ante los medios de comunicación y representante ante las otras organizaciones de lucha simbólica contra la dictadura fujimorista, intento tomar distancia crítica, pero me es inevitable un sentido testimonial que da cuenta de cierta naturaleza subjetiva que impacta sobre lo social y lo político desde las pasiones privadas.

Caldo de cultivo: pasión, corrupción, reacción

La política conlleva pasiones; pero en América Latina está históricamente cargada de un intenso dramatismo. Este dramatismo se relaciona con la forma casi siempre prematura y caótica en que surgieron los grupos sociales occidentalizados que ejercen la hegemonía en los territorios que conforman sus países: sea que se trate de las clases altas gran empresariales o financieras, las clases medias mediano a pequeño empresariales o profesionales, o las clases más bajas en la escala, para los latinoamericanos es aún difícil comprender en el fuero interno de las conciencias –e interiorizar en la intimidad de las subconsciencias– la moderna separación entre sociedad política y sociedad civil, y entre lo público, lo privado y lo íntimo por razones económicas tanto como culturales. No sólo en Latinoamérica sino en las sociedades postcoloniales en general y en aquellas que pasaron por alto fases de desarrollo capitalista, lo difícil no es establecer un control, una mesura de la vida, sino evitar que la medida y el control estén dados por los intereses privados de personas y, sobre todo de personas en tanto miembros de grupos que constituyen redes sociales en el sentido antropológico del término. La incompleta asimilación del modelo occidental de Estado alimenta la tendencia a normalizar culturalmente la corrupción en la administración pública y en el mundo empresarial privado. La frontera entre deseos personales o de grupo y deberes públicos o delegados, hija de la racionalidad moderna y la dicotomía estructural, se diluye de modo tal que la población hace culturalmente suya la corrupción –la ruptura de las reglas que trazan y mantienen esta frontera– hasta el punto de parecerle natural que un funcionario público o un ejecutivo corporativo “imprima su sello personal” a los actos propios de su cargo, dejándose llevar por sus gustos, juicios morales y afectos, y asumiendo que el cargo que ha recibido es suyo como si fuera parte de su esfera privada e incluso íntima, haciéndose fácil que la

transparencia y la rendición de cuentas se defiendan sólo cuando ya se han pasado ciertos límites de lo permisible.

En el caso peruano el modelo de red social que podríamos llamar amiguismo, y su contraparte el ninguneo, son reflejo de lo mencionado. El amiguismo domina las instancias de gobierno desde los grupos de poder económico y simbólico (mediático, cultural, religioso, artístico) sobre la base de redes sociales que combinan la pertenencia a una clase social o clan de familias, la solidificación de deudas afectivas por comunidad de origen, y el empleo de contactos personales para obtener beneficios difíciles o ventajas competitivas. Podemos decir que se trata de algo como la “ideología de la amistad” sin sentimiento de culpa propia del compadrazgo chileno, pero con algunas dosis de la obligación moral comunitaria del guanxi chino y de la necesidad pragmática de justicia del blat ruso (Lomnitz 1994: 23; Huber 2008: 40-46). No pertenecer a la red de amigos de amigos, en una escala que va de no pertenecer al mismo clan de familias a no pertenecer al mismo origen lingüístico, cultural y étnico –pasando por no hablar la misma lengua, no ser parte del mismo gremio, no haber estudiado juntos, o incluso no realizar consumos estéticos semejantes– expone al ninguneo individual y a la exclusión grupal, viéndose perjudicado en derechos y oportunidades al margen de lo que dicten las normas legales y otras destinadas a mantener el orden y la justicia social. Así las cosas, mientras el amiguismo parezca funcionar sin mayores consecuencias para la organización social mayor y, sobre todo, para la estabilidad macroeconómica, todo puede seguir su curso sin reacciones sociales: en el Perú se siente la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, y se producen los movimientos moralizadores, usualmente sólo cuando la economía, el mercado o la democracia formal ya han sido desestabilizados por una cadena de actos de corrupción que, nacidos de los deseos individuales, familiares y corporativos, han pasado a la sistematización en el espacio público, a su generalización explícita, y a su conversión en espectáculo escandaloso y en modelo negativo frente al cual juzgarse a uno mismo con buena conciencia. Es el caso de los vladivideos del fujimorismo o los petroaudios del segundo alanismo (Cánepa 2005; Rojas-Pérez 2005; Gorriti 2009). Pero antes de ello lo que tenemos es una gobernabilidad alternativa (Portocarrero 2005: 107-108) en la que “si la gente no imagina la posibilidad de una gobernabilidad no corrupta, entonces la corrupción permanece naturalizada como un conjunto de prácticas demasiado implicadas en nuestra vida social como para ser controladas” (Portocarrero 2005: 129). Mientras la fusión entre los deseos personales y el poder recibido permanezca en una medida aparentemente controlada, prevalece una cierta complicidad implícita entre población y decisores, un cierto cinismo narciso, perverso y festivo, que celebra la subjetividad del deseo proyectado tanto en las oportunidades más o menos inocentes o más o menos inevitables de ahorrarse un esfuerzo u obtener un beneficio, encerrando la fantasía de algún día gozar, como otros, de la oportunidad de estirar los límites de lo legítimo, o incluso romperlos, para satisfacer aquel goce, más palpable que la abstracta racionalidad del buen gobierno. Así, tanto en los ámbitos privados como en los públicos se da una tolerancia muy amplia: se tolera desde la criollada más o menos graciosa y poco o nada perjudicial para otros, hasta la pendejada frontalmente agresora del derecho ajeno siempre que no se haga escándalo; desde la transgresión prudente ocasional para ganar una pequeña ventaja a la transgresión utilitaria “justificada” por la necesidad económica y –hasta el límite previo al escándalo– también se tolera la transgresión viciosa del cínico y pendejo que goza de ganar por encima de la ley (Ubilluz 2006: 38-44, 73-80; Portocarrero 2005: 123-124).

El deseo personal que sostiene tanto las redes de corrupción estatal como las mafias en la corrupción empresarial, parece sostener también el reclamo de moralidad, democracia y justicia que sobreviene como impulso moralizador reactivo cuando el Estado cleptocrático se hace evidente, o cuando sus “beneficios” han desaparecido. El mismo principio cultural de la complicidad y cinismo ante la corrupción podría ser el que impulsa las reacciones populares para restablecer un orden ficticiamente preexistente. Los excluidos de las redes de corrupción, de los beneficios repartidos entre las mafias y sus clientelas, tal vez impulsados por aquello que los afecta negativamente y por un secreto –quizás ni siquiera autoconfesado– deseo de pasar a ser socios de las redes que se benefician de lo ilícito, inician movimientos de denuncia legal y reclamo moral (Portocarrero 2005: 111), con diversos niveles de politización y diversas modalidades estratégicas y tácticas.

Entonces, podemos decir que la emocionalidad en la política involucra tanto las subjetividades como cierta forma de objetividad pragmática: la proyección de los deseos en la búsqueda de satisfacer determinados intereses de grupo o personales. Es un juego afectivo importante (no olvidemos los factores interpersonales de unión al interior de los grupos, las redes) tanto en el sostenimiento de ciertos niveles tolerables de corrupción económica y política aun en periodos democráticos y de relativo respeto a la institucionalidad que organiza la vida política, como en el sostenimiento de los movimientos ciudadanos de recuperación de la ética pública cuando la corrupción se revela desbordada. Uno de estos movimientos es precisamente la gran agitación popular en la que la sociedad civil enfrentó a la sociedad política secuestrada por un Estado cleptocrático a mando de la red mafiosa del fujimorismo. Dentro de este movimiento, diría que marcado por un claro sino reactivo, nació de modo abruptamente emocional el Colectivo Sociedad Civil.

Germen: Todas las sangres, todas

El Colectivo Sociedad Civil no abrió el fuego performativo contra la dictadura fujimorista. Las actividades –todavía no performativas– de grupos organizados contra la dictadura empezaron apenas iniciada la dictadura fujimorista (el Foro Democrático se fundó en 1993, el Movimiento Amplio de Mujeres en 1996 y Mujeres por la Democracia en 1997), y las acciones performativas propiamente dichas en calles y plazas empezaron antes de 1996 (Eduardo Villanes desde 1995, Todas las Sangres Todas las Artes desde 1996, etc.).

A pesar de ello, en un sentido general puede decirse que tras el golpe de Estado, mal llamado “autogolpe”, perpetrado el 5 de abril de 1992 por el hasta entonces gobierno democrático de Alberto Fujimori, la sociedad limeña y de las ciudades principales casi no reaccionó. El país “oficial” hacía explícito el descrédito de los partidos políticos, cuya representatividad estaba hacía ya años deslegitimada, y con ello hacía explícita también su no asimilación de la racionalidad democrática formal, que por aquellos años le decía al ciudadano que las formas de su institucionalidad estaban lejos de ser un atajo a la satisfacción de los deseos. El bienestar no aparece de la noche a la mañana, y menos cuando los actores del sistema no cumplen adecuadamente su papel; y ello puede hacer pensar a las sociedades que no han asimilado culturalmente la democracia moderna que el sistema no sirve, o no sirve por ahora y cabe esta vez interrumpirlo, romperlo. Los sectores dominantes estaban más que contentos con el golpe de Estado (la Presidencia de la República había cerrado el Congreso de la República con respaldo de las Fuerzas Armadas), pensaban que había sido un “mal necesario”, una decisión pragmática e inevitable dado el descrédito del Congreso que desde 1990 venía alimentándose mediáticamente.

En este panorama de asimilación cultural de la dictadura como valor (“mano dura” en un país que “la necesita”), unos pocos actos públicos de protesta, individuales y de organizaciones sociales con poco poder de impacto en la visión de la sociedad peruana, surgieron entre el golpe de Estado de 1992, la promulgación ilegítima de una nueva Constitución en 1993, la ley de amnistía en beneficio de militares violadores de Derechos Humanos (1995) y la de “Interpretación Auténtica” que permitía a Alberto Fujimori una postulación ilegal a la reelección (1996). Ese año surgió, liderado por artistas plásticos, el movimiento Todas las Sangres, Todas las Artes. Se trató de la primera iniciativa democratizadora colectiva de base mayor que desde el espacio público y la sociedad civil buscaba valerse principalmente de lo simbólico, de cierto lenguaje expresivo de sino artístico, para derrocar la dictadura primero en las mentes de la ciudadanía y luego en la práctica política nacional (Vich 2004: 65). Antes, el artista Eduardo Villanes venía ya trabajando por promover mentalidades democráticas en las calles y con códigos surgidos de su formación profesional, pero sin el nivel de articulación social que empezaba a construirse con Todas las Sangres, Todas las Artes. Junto a este movimiento, los universitarios fueron una voz particularmente presente, quizás desde antes, pero con una fuerza mayor desde entonces. Tanto, que cuando se desató la vorágine de movimientos callejeros de sino simbólico político en la segunda mitad del 2000, sin importar la verdadera constitución etárea de los miembros de cada agrupación, los medios de comunicación, los políticos y la gente en las calles, hablaron casi siempre de “las protestas de los jóvenes” como reconociendo en la energía y emocionalidad de las acciones performativas una señal de juventud inequívoca a pesar de las canas y las calvicies de los voceros que a veces entrevistaban los medios de prensa.

Diría que el Foro Democrático, el Movimiento Amplio de Mujeres, Mujeres por la Democracia y los muchos movimientos universitarios, inspiraron al Colectivo Sociedad Civil en el sentido de “alzar la voz” apelando a una reflexión política ecuménicamente democrática, y en el sentido de “poner el cuerpo” en ello, actuando físicamente en las calles. Diría en cambio que Eduardo Villanes y, principalmente, Todas las Sangres, Todas las Artes, inspiraron al posterior Colectivo Sociedad Civil en reconocer las ventajas que el discurso simbólico en clave “artística” puede tener como herramienta para vincular eficazmente emociones, afectos e instintos con la reflexión política democratizadora, llevando esta forma de simbolización de la política a niveles de performatividad –de perlocución transformadora de conciencias y conductas– mayores que los desarrollados por sus inspiradores pero, como veremos luego, inferiores a lo que en su momento parecían.

Brote: Transparencia

Al aproximarse las Elecciones Generales de abril de 2000, en las que era evidente la fraudulenta reelección de Alberto Fujimori, Asociación Civil Transparencia, reconocida, aunque cínicamente, como instancia ciudadana de observación del proceso electoral, se ofrecía como oportunidad de lucha democrática a pesar de que todo indicaba que el proceso constituiría un simulacro de democracia formal. El sistema de observación electoral de Transparencia se sostenía en voluntariados: cada ciudadano podía integrar sus filas inscribiéndose como observador de las mesas electorales instaladas en su local de votación, o como veedor, monitoreando el trabajo de los observadores de varios locales de votación en la jurisdicción correspondiente a su barrio de residencia. Pero el descrédito de toda forma de activismo democrático era muy alto, y los distritos con mayor presencia popular, en los que el régimen fujimorista tenía chantajeado y presionado al electorado a través de tácticas clientelistas y donaciones de comida, no lograban alcanzar el número de observadores y veedores mínimamente necesarios para defender el correcto desarrollo del proceso. En ese contexto, inspirados en alguna medida más o menos consciente por Todas las Sangres, Todas las Artes y por los universitarios, junto al artista Luis García-Zapatero decidimos convocar a nuestros colegas para que nos ofreciéramos, corporativamente, como observadores y veedores de Transparencia en los distritos en los que no hubiera voluntarios locales. Pretendíamos inspirar a otros gremios profesionales, pues creíamos que los voluntariados colectivos serían más eficaces que aquellos surgidos de las iniciativas individuales, comunicando a la población la idea de superar los individualismos para pasar a una visión más colectiva y solidaria frente a los miedos y autocensuras propiciados por la dictadura para perpetuarse. Durante una semana asistimos a eventos del campo de las artes a hablar con las personas, hicimos cientos de llamadas telefónicas, etc. Solicitamos su adhesión aproximadamente a seiscientas personas entre artistas, curadores, profesores de arte, galeristas, promotores y gestores culturales. La mayoría señaló que el arte les parecía incompatible con la política (idea común entonces), uno que otro añadió que era demasiado “peligroso” (aunque la actividad de Transparencia estaba admitida por la dictadura, que la entorpecía pero no la reprimía), y otros tantos simplemente postergaron su respuesta al infinito. Con mucho esfuerzo logramos la incorporación de ocho miembros más del sistema artístico, sumando diez voluntarios del gremio de las artes. Obviamente no alcanzamos la meta, pues los artistas no fuimos capaces de pensar en términos de responsabilidad política y social como colectivo, no siendo buen ejemplo para nadie en esos cruciales momentos; pero sí logramos algo que a la postre resultaría más eficaz que la impotente observación de Transparencia: entre esas diez personas estábamos cuatro de los que la noche de las elecciones, cuando veíamos frustrados todos los esfuerzos por salvar el proceso electoral de la manipulación fujimorista (como veedor pude constatar, por ejemplo, la presencia de militares entre miembros de mesa electoral, o la sistemática invalidación de votos), convocaríamos a otros para fundar el Colectivo Sociedad Civil.

Insurgencia

Entre la noche de elecciones y los dos días siguientes, nueve burgueses ilustrados pertenecientes al sistema de las artes visuales, a las letras y las humanidades, pusimos en marcha el Colectivo Sociedad Civil4. A pesar de nuestras semejanzas de clase y gremio, había entre nosotros socialdemócratas y demócratas de derecha, trotskistas y otros socialistas, e incluso personas de fe democrática sin color político asumio; no habíamos actuado reunidos en una empresa política semejante y, vistos en conjunto, aunque habían amistades forjadas entre algunos, nos conocíamos y confiábamos muy poco entre nosotros. Pese a ello, el calor político del momento y la experiencia previa de algunos de nosotros en Transparencia hicieron que en tres días iniciáramos actividades performativas en las calles de la ciudad de Lima, y que lo hiciéramos, paradójicamente, perlocutando uno de los momentos más emotivos de la ritualidad humana, que usualmente reúne a seres que se guardan afecto y se conocen bien: la ceremonia fúnebre.

Dedicado a lo que la agrupación consideró “la muerte moral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, el Velorio y entierro simbólicos de la ONPE (Paseo de los Héroes ante la portada principal del Palacio de Justicia del Perú, 12 al 13 de abril de 2000) marcó la insurgencia del Colectivo Sociedad Civil. Las 28 horas ininterrumpidas que duró, con una sorprendente y no esperada participación espontánea y creativa de mucha gente, le dieron al colectivo, en un solo golpe, su sentido de perseverancia y sacrificio, las estrategias básicas de su simbólica –como la intervención mínima y transformadora de ritualidades domésticas y populares–, y la primera idea que esbozó su acción más conocida: “sembrar” banderitas escolares de papel –como las cruces de madera y paja sembradas por la gente en el Velorio–, se convirtió en clavar banderas de tela en paredes, luego en colgarlas y de ahí en lavarlas, fluyendo de un ritual popular ante la muerte a una ritualidad cotidiana de renovación y purificación en Lava la bandera (20 de mayo al 24 de noviembre 2000 / 28 de julio de 2001). Tras el Velorio y entierro simbólicos de la ONPE la agrupación llevó a cabo un trabajo incansable de dieciséis meses y dieciséis actividades propias añadidas a la participación en las iniciativas de otras organizaciones: Velorio y entierro simbólicos de la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales], portada principal del Palacio de Justicia del Perú, 12 al 13 de abril de 2000; ¡Cambio! ¡no cumbia!, afiche de estilo “chicha” pegado por todo Lima y cuyos titulares rezan “¡Cambio! ¡no cumbia! ¡No al Tecnofraude! ¡que no nos bailen más!”, mayo 2000; Lava la bandera, 20 de mayo al 24 de noviembre de 2000, con un segundo y definitivo final añadido por el Presidente Valentín Paniagua el 28 de julio de 2001, el cual comentaré en extenso más abajo; La dictadura se acabó… si tú lo quieres, campaña de spots radiales llamando a la población de provincias a peregrinar a Lima para la Marcha de los Cuatro Suyos realizada del 26 al 28 de julio de 2000, junio de 2000; Minuto de la resistencia, spot radial para El Minuto de La Resistencia (La Resistencia), junio 2000; ¡Absalón presidente!, acción clandestina en la que el colectivo hizo amanecer la Vía Expresa de Lima con pintas que rezaban “¡Absalón Presidente!” (sin fecha documentada, entre junio y julio 2000); Lava la bandera en duelo, 4 de agosto 2000 (tras el asesinato, de manos de la Dictadura, de varios civiles durante la Marcha de los Cuatro Suyos); Cadena humana de banderas en el SIN, 19 de septiembre de 2000 en el frente y los lados del Servicio de Inteligencia Nacional (acción en la que el Colectivo Sociedad Civil alertó sobre la necesidad de encarcelar a Vladimiro Montesinos, tras el anuncio de Alberto Fujimori de adelantar elecciones y no participar en ellas); Pon la basura en la basura, 27 de septiembre al 16 de noviembre de 2000; ¡Pare la impunidad!, intervención en señales de tránsito “Pare” en el asfalto en esquinas circundantes a la Mesa de Diálogo de la Organización de Estados Americanos, 27 de octubre de 2000; Embanderamiento de la casa Humala, 30 de octubre de 2000; ¡Márquez es Montesinos! ¡Paniagua Presidente Transitorio!, casa de Ricardo Márquez, vicepresidente dictatorial, 19 de noviembre de 2000; Ver para votar, carteles publicitarios y marchas de ojos vendados, 26 de enero al 28 de febrero de 2001; Embanderamiento de Palacio, 29 de enero de 2001 (acción de desagravio en respuesta a una grave difamación contra el Presidente Paniagua, hecha la noche anterior por el periodista Nicolás Lúcar en el programa televisivo Tiempo Nuevo de América Televisión); Cose la bandera ¡Comisión de la Verdad ya!, Plaza Mayor de Lima, 25 de mayo de 2001; Ama, juego de postales entregadas el 17 de agosto de 2001 a los principales miembros de los poderes del Estado, de la prensa y la sociedad civil.

DIARIO LA REPÚBLICA. 29 de julio de 2001. El Presidente saliente de la República Valentín Paniagua entrega al entrante Presidente del Congreso Raul Ferrero la urna con una bandera lavada en la acción Lava la bandera para que ésta pase a formar parte de los símbolos de transmisión de mando.

Mención aparte, dijimos, merece la performance realizada por el Presidente transitorio Valentín Paniagua en la ceremonia de cambio de mando de 28 de julio de 2001, y que me atrevo a considerar el segundo cierre y definitivo final de la acción Lava la bandera. El Presidente Valentín Paniagua introdujo formalmente la bandera lavada que le fue entregada en el último Lava la bandera (24 de noviembre de 2000) como parte de los signos de mando que señalan como tal al Presidente de la República. Ante el Congreso se la entregó a su Presidente entrante Raúl Ferrero, adecuadamente conservada en una urna, indicando en declaración formal que dicha bandera lavada por miles de manos de ciudadanos debía entregarse en cada cambio de Gobierno al nuevo Presidente de la República, dándole performativamente valor de signo oficial semejante, si no superior, al asignado a la banda presidencial. Lamentablemente, Raúl Ferrero ignoró las palabras del Presidente Paniagua y la bandera no fue entregada al Presidente entrante Alejandro Toledo. Posteriormente, un conocido fotoperiodista comentó en su entorno personal (según comunicación de Luis García-Zapatero por inbox en facebook) que vio dicha bandera, fuera de su urna, tirada en el piso detrás de uno de los escaños del Congreso. Dado que nunca trabajó a favor de ningún candidato específico, sino por la recuperación democrática, el Colectivo Sociedad Civil se había negado en repetidas oportunidades a que sus acciones fuesen adjudicadas a la iniciativa personal y liderazgo del entonces candidato a la Presidencia por el Partido Perú Posible Alejandro Toledo, y le había negado, toda vez que el candidato hizo saber su deseo a través de emisarios, hacer bajo su liderazgo el cierre oficial de las celebraciones de Lava la bandera.

Como puede verse por la profusión de acciones y por la firmeza de su actitud, el colectivo operó desde el inicio bajo la presión y por la pasión del reto y de la meta democrática perseguida, reunido alrededor de una identidad y compromiso intensamente asumidos en los que los miembros se sentían unidos por la “necesidad de emprender una acción consistente contra los atropellos de la dictadura de Fujimori y Montesinos, una acción que involucrara a la sociedad en su conjunto” (Karin Elmore) y, más adelante, por “la celebración de valores que, habiéndose creído perdidos, reaparecen vigentes y compartidos por miles” (Cecilia Solís Hägglund)5.

Sospechas

En aquella época de reacción ciudadana tras muchos años de autocensura y cinismo generalizados, no siempre quedaba claro quién realmente estaba a favor de la recuperación democrática, o quién era consciente de los cambios necesarios. Surgían indicios de que el régimen tenía agentes en todas partes: los taxistas, inusitadamente incrementados en número por todo el Centro de Lima, donde se realizaban la mayoría de acciones cívicas colectivas, lucían cortes de pelo y portes corporales militarizados; las propias agrupaciones ciudadanas tuvieron infiltrados en sus filas6. Había que cuidarse bien, no hablar más de la cuenta en los trayectos de taxi a las plazas, y medir bien con quiénes coordinábamos acciones. Antes de que una persona se integrara al núcleo duro de la organización debía pasar por el colectivo ampliado, y para entrar en él debía primero haber colaborado varias veces y de forma sacrificada con actividades no estratégicas en las acciones de calle, sin estar informado de nada previamente ni de los planes posteriores. Sospechábamos de todo aquel que mostrara interés en reunirse con nosotros y no hablábamos sin antes retirar las baterías de nuestros celulares (un asesor especializado nos informó de su utilidad como micrófonos). En los primeros días del Colectivo Sociedad Civil las relaciones tácticas de la agrupación fueron con gente que ya conocíamos, agrupaciones artísticas colaboradoras como el Grupo Cultural Yuyachkani o la agrupación teatral y circense La Tarumba; pero cuando la presencia mediática de la agrupación empezó a incrementarse, los jóvenes universitarios organizados desde la década previa se aproximaron al colectivo en busca de colaborar juntos de modo más estratégico. No había dudas sobre la mayoría de ellos, pero lamentablemente algunos dirigentes estudiantiles, también cargados de sospechas como nosotros, percibían en los miembros más visibles del Colectivo Sociedad Civil una actitud de “figuretis” (deseosos de visibilidad mediática) poco confiables y de conducta soberbia en las reuniones de organizaciones ciudadanas, lo que incrementaba sus sospechaban sobre nosotros por habernos incorporado “tarde” a la arena de lucha en las calles (comunicación personal de Jimena Lynch, integrante y líder de algunas agrupaciones universitarias). Por su parte algunos fundadores de la agrupación veían en los estudiantes a un grupo entusiasta, honesto y cargado de fuerza moral, pero “sin inteligencia simbólica”. Tras algunas reuniones con grupos universitarios decidimos temprana, y equivocadamente, no trabajar con las organizaciones estudiantiles de modo directo, manteniendo separadas y diferenciadas nuestras estrategias aparentemente irreconciliables. Como acordamos, acudíamos a las marchas organizadas por los universitarios del mismo modo en que lo hacían otros ciudadanos, y algunas agrupaciones de jóvenes acudían a su vez a nuestras convocatorias a actos simbólicos distintos a las marchas de protesta que ellos organizaban; pero lamentablemente no pensábamos juntos nuestras acciones, estrategias y tácticas. Semejantes distancias ocurrieron también entre el colectivo y La Resistencia; aunque colaboramos ampliamente y de modo directo y coordinado muchas veces, no pudimos evitar distanciarnos en el último tramo a causa de recelos e incluso disputas internas por deseos personales profesionales proyectados a futuro:

un motivo de tensión permanente era el de las “autorías” señaladas en medios de prensa al referirse a las acciones performativas en que colaborábamos, lo que no deja de revelar que, incluso en la lucha democratizadora, se hacían muy presentes esas subjetividades y objetividades pragmáticas interesadas de las que ya hemos hablado. Aun así los conflictos nunca llevaron a una ruptura abierta o total que hiciera peligrar la meta que teníamos por encima de todo: el derrocamiento cultural, ideológico y político de la dictadura.

Nombrar lo innombrado

Antes del surgimiento del Colectivo Sociedad Civil hubo en Lima muchos colectivos civiles de actividad política y simbólica; sin embargo no solían incluir en sus propios nombres el término “colectivo”. No había un solo grupo que así lo hiciera (tampoco entre los de arte) y bastará revisar los archivos de prensa para corroborarlo. A partir de la aparición del Colectivo Sociedad Civil prácticamente todas las agrupaciones existentes y creadas posteriormente en Lima han optado por emplear “Colectivo” como palabra inicial de sus nombres propios, e incluso desde entonces los medios de prensa emplean la expresión “colectivo” para referirse a cualquier organización o simple agrupación de ciudadanos. También desde entonces, la expresión “sociedad civil” se expandió y adquirió un sentido claramente positivo y dignificante. Nada de ello ocurría antes quizás porque “colectivo” y “sociedad civil” amenazaban al contexto cínicamente individualista del neoliberalismo fujimorista, sugiriendo peligrosamente el interés común por encima de los intereses individuales y de grupo, o corporativos en el sentido más amplio del término.

En las primeras semanas de Lava la bandera, Eduardo Lores, filósofo columnista del diario El Comercio (punta de lanza de la corporación mediática más poderosa del Perú), publicó un artículo en el que comentaba la acción (Lores La Rosa 2007: 121-122). A pesar de haber participado en la Plaza Mayor y haber conversado ampliamente con por lo menos tres de los miembros del Colectivo Sociedad Civil (que teníamos claro incidir en nuestro

nombre como parte de la estrategia simbólica llevada a los diálogos y declaraciones), se refirió a la agrupación como “Asociación Civil”, borrando de su memoria –y de las páginas del diario más representativo de la opinión hegemónica limeña– las expresiones “Colectivo” y “Sociedad” para sustituir ambas por “Asociación”, sugiriendo así la reunión de individuos alrededor de un interés común. “Colectivo” y “Sociedad Civil” eran evidentemente expresiones tácitamente proscritas, y este parece ser un ejemplo revelador del miedo –o en el mejor caso, de cierto pudor elegante–, que podían suscitar entonces ciertas expresiones y ciertos nombres demasiado sugerentes de un espíritu más bien popular, muy ajeno a la sensibilidad acomodada e individualista de los grupos de poder que respaldaban en los hechos y en las subconsciencias a la dictadura.

El cambio en el uso de los nombres y en la frecuencia con la que los reporteros empleaban la expresión “la sociedad civil” insinúa que la noción de “lo colectivo” desbordado desde “la sociedad civil” impactó no sólo para dar fuerza en las calles a los ciudadanos movilizados por la moralización de la política, sino también para dar debilidad y retrocesos paulatinos a las fuerzas represivas tanto del gobierno como de los medios de comunicación que estaban aliados a él y que, poco a poco, fueron abandonándolo. En el primer mes de nuestra tercera acción, Lava la bandera, la gente participaba más para apedrearnos y burlarse, y los medios de prensa no asistían o lo hacían desacreditándonos. En cambio, ya en nuestra quinta acción, Cadena humana de banderas en el SIN (amanecer del 19 de septiembre de 2000 en el frente y los lados del Servicio de Inteligencia Nacional), prácticamente todos los medios de prensa estaban presentes apoyándonos, protegiéndonos (no había entonces lugar más peligroso para manifestarse), y llamando a hacerse presentes a las miles de personas que llegaron a unírsenos; y en nuestra séptima acción, ¡Pare la impunidad! (repintado y completado de señales de tránsito “Pare” en el asfalto, alrededores de la Mesa de Diálogo de la Organización de Estados Americanos, 27 de octubre de 2000), la guardia de asalto enviada para reprimirnos a golpes y gases optó por alentarnos y escoltarnos pacientemente toda la noche a cada nuevo punto de repintado. Sin negar un efecto propio de las acciones mismas, no es desestimable

suponer que las palabras de nuestro nombre, y su multiplicación en otros nombres y otras expresiones, facilitaran un sentido de identificación en esas personas uniformadas, quizás cansadas de golpear.

La fuerza performativa que nuestro nombre tuvo sobre las conciencias de las demás agrupaciones y en ambos bandos del enfrentamiento, también puede haber ejercido cierto poder al interior de la agrupación con un influjo nocional y emocional significativo, dando firmeza y dirección simbólica a nuestras acciones. El nombre que los integrantes de la agrupación repetíamos de la boca para afuera en las declaraciones públicas y conversaciones con nuestros interlocutores, y de los dedos para el teclado en los comunicados formales (volantes, notas de prensa, cartas a redacciones, etc.) nos debía estar afectando en el fuero interno individual, cargándonos con el peso de la responsabilidad que implicaba más allá de nuestras propias individualidades y más allá de los intereses de la comunidad artística burguesa de Lima a la que pertenecíamos la mayoría de los integrantes, no del colectivo, pero sí del núcleo duro que tomaba la mayoría de iniciativas y persuadía de las decisiones al resto de la agrupación. Puede parecer especulativo, pero lo más probable es que si nos hubiésemos llamado “Temporal”, que fue la otra propuesta de nombre surgida en la noche de fundación, la “artisticidad” de dicho nombre y su fuerza intempestiva pero poco política y poco proyectada en el tiempo hubiesen quizás calado en nuestras psicologías, reforzando los individualismos y el cuidado de las carreras y oficios personales, en vez de robustecer en nosotros aquel compromiso fundamental de civismo que guió nuestras acciones.

Democratizar la plaza sin democratizar la casa

Hemos mencionado ya algunas veces el núcleo duro y el colectivo ampliado que conformaban y organizaban el Colectivo Sociedad Civil. Detengámonos brevemente en ello. Por la forma en que la organización crecía con nuevos miembros a su paso, en el contexto de desconfianzas explicables que ya se han mencionado, dicha estructura resultaba no solamente útil y funcional sino indispensable: como ya se ha dicho, entre otras cosas servía como triple filtro, obligando a pasar de colaborador a integrante del colectivo ampliado antes de ingresar al estratégico y táctico núcleo duro, que de seis integrantes como mínimo llegó a reunir en su mayor momento a doce personas.

La estructura organizativa era en principio buena, pero vista a la distancia revela algo que tiene que ver con esa inclinación al interés corporativo de grupo a que hemos hecho referencia al inicio y que escapa, con frecuencia, a las voluntades conscientes: los miembros no burgueses, no ilustrados y, en última instancia, no relacionados con las artes ni las humanidades o las ciencias sociales –y aquellos que eran vistos por algunos del núcleo duro como artistas “conservadores” en tanto tales– jamás flanquearon la barrera necesaria para llegar al núcleo duro. En general, no pocas veces llegaron a observarse actos de “selección” que algunos integrantes del núcleo duro y algunos miembros “cercanos” del colectivo ampliado juzgaron desde inevitables y prácticos hasta discriminatorios y excluyentes (Karin Elmore, Juan Infante, Jota Hurtado)7. Las selecciones de orden táctico sin embargo guardan relación con un criterio diferente que puede ilustrarse con una subjetividad cruelmente delatora: recordando la incisiva pregunta de Wilfredo Ardito ¿Sabe cómo se apellida su empleada? (Ardito 2005), me pregunté a mí mismo y a varios exintegrantes del núcleo duro los nombres de muchos de los miembros más activos del colectivo ampliado. Las varias personas a quienes hice la pregunta y yo mismo no pudimos recordar el nombre de nadie, tan sólo describirlos con cariño, pero no recordar sus nombres. Se trata de personas con quienes hemos corrido riesgos juntos, nos hemos abrazado en las victorias, nos hemos llamado por nuestros nombres cientos de veces. El olvido nos delata con una sonrisa sádica y nos recuerda que, a fin de cuentas, somos peruanos de Lima, y burgueses ilustrados para colmo.

Esta falta de profundidad en la democracia interna puede explicarse por la raigambre y naturalización cultural que en la burguesía limeña tienen la jerarquización, la segregación y el reforzamiento corporativo de grupos entre iguales que hemos llamado amiguismo. Sin embargo, esta evidencia innegable, en vez de denostar dignifica al colectivo. En paradoja que convierte el error en lucha en vez de en falta, el Colectivo Sociedad Civil – haciendo honor a su nombre– fue de entre todos los grupos democratizadores orgánicamente constituidos de la época el único realmente compuesto por una diversidad representativa: las demás organizaciones que integraban el conglomerado cívico de La Resistencia o trabajaban cercanamente a ella estaban perfiladas por identidades claras, estaban definidas como grupos de género, margen de edad, gremio, función económica, clase social, orientación sexual o tienda política. Ninguna, salvo La Resistencia, que no era un grupo sino el conglomerado de diversos grupos, tuvo la compleja diversidad constitutiva que alcanzó y puso a andar el Colectivo Sociedad Civil: desempleados, taxistas, obreros, jubilados y amas de casa al lado de profesionales independientes, burócratas, estudiantes y herederos adinerados; trotskistas y marxistas-leninistas al lado de socialdemócratas de derechas, apristas, socialistas de diverso tipo, ingenuos políticos e incluso fujimoristas arrepentidos; opciones e identidades sexuales y otras diversidades largas de enumerar. Constituíamos un colectivo difícil de manejar y que, a pesar de su inquebrantable vocación solidaria y colectiva, no pudo evitar las deformaciones culturales de nuestro diverso y fragmentado país. No pudimos evitar el olvido de nuestros nombres, es verdad, pero ello ocurrió como le hubiera ocurrido en el Perú a cualquier otro colectivo semejante: fuimos el único colectivo que asumió el riesgo de la diversidad más absoluta, el único que intentó ser él mismo sociedad civil.

El peso de la palabra escrita

Cada una de las acciones realizadas por la agrupación fue resultado de amplias discusiones creativas que involucraban el análisis y la crítica no sólo de lo estratégico y táctico sino también, y sobre todo, de la comunicación objetiva, la expresión subjetiva y el impacto comportamental y crítico en la población. Esto ocurría a nivel, como es obvio ya, del núcleo duro primero y del colectivo ampliado después. Cuidábamos la sintáctica, semántica y pragmática de cada acción estimando sus efectos de corto, mediano y largo plazo en las psicologías y en los movimientos de uno y otro bando en el conflicto que implicaba la crisis hacia la democracia. Uno de los productos de

dichas discusiones era la elaboración de comunicados de prensa, temas eje y argumentos clave en entrevistas periodísticas en las calles y plazas, y volantes para ser distribuidos entre la población participante o testigo de la acción. Por tanto, estos mensajes, redactados siempre entre varios (aunque pasados a limpio entre dos de nosotros, encargados de ello), son reflejo de lo que el grupo reunido en el trabajo creativo pensaba del sentido de la acción en cuestión, y reflejo también de lo que proyectaba en el futuro inmediato en relación a su desarrollo y efecto. Por tanto, para comprender los procesos subjetivos detrás de las estrategias simbólicas de las acciones efectuadas por el Colectivo Sociedad Civil, es necesario leer sus comunicados asumiéndolos en sí mismos como acciones performativas (si entendemos la performance como acción psíquica y no como actividad física), o como mínimo en tanto parte fundamental de las acciones performativas en el espacio público urbano y mediático. Igualmente, considerando que la mayoría de los redactores teníamos formación profesional visual, conviene leer los mensajes lingüísticos alumbrados, en cierta medida, por los mensajes visuales expresados por la diagramación.

Leamos y veamos el volante que abrió Lava la bandera en el Campo de Marte en sábado y domingo, anunciándola para la Plaza Mayor en miércoles (aún no sabíamos que la haríamos ritual de los viernes); luego, leamos el volante que acompañó Ama, la última acción del Colectivo Sociedad Civil, en la que nos dirigíamos a los que considerábamos los cinco actores necesarios para establecer una democracia real y profunda: los tres poderes oficiales del Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada.

COLECTIVO SOCIEDAD CIVIL. Volantes de los Lava la bandera del sábado 20, domingo 21 y miércoles 24 de mayo de 2000; y Volante que acompañó los juegos de cinco postales obsequiadas en la acción Ama, 17 de agosto de 2001.

COLECTIVO SOCIEDAD CIVIL. Lava la bandera, acción performativa en la Plaza Mayor de Lima.

COLECTIVO SOCIEDAD CIVI. Dos de las cinco postales obsequiadas en la acción Ama, 17 de agosto de 2001.

El volante de Lava la bandera tiene ciento diecisiete palabras en dos párrafos (sin contar titulares) escritos en alineado justificado (texto “cuadrado”), y los titulares escritos en mayúsculas son largos, sumando cuarenta y seis palabras más. Por otra parte, el volante de Ama, tiene cuatrocientas treinta y cinco palabras en cinco párrafos alineados al centro, y sólo veinticuatro palabras en los titulares, con menor presencia de frases escritas en mayúsculas. El volante de Lava la bandera reflexiona brevemente, hace un llamado emotivo pero escueto a la indignación y a la acción indicando que “La suciedad y la impunidad y el escándalo han embarrado las elecciones en un intolerable agravio que mancha nuestra dignidad personal y ciudadana” (Colectivo Sociedad Civil 2000), lo hace fundiendo al colectivo particular y pequeño que convoca en uno nacional anunciando que “Ante este ultraje a la voluntad democrática de los peruanos, la sociedad civil convoca a un acto de dignificación de los emblemas patrios” (Colectivo Sociedad Civil 2000) y, como queda sugerentemente expresado en la diagramación, se escuda y protege, todavía sin seguridad sobre sus propias fuerzas: el conjunto visual complementa el mensaje escrito como si se tratara de una punta de lanza (los titulares que gritan en mayúsculas) que sale detrás de un escudo espartano (los bloques sólidos de texto en alineación justificada), en un ataque rápido por la brevedad de enunciados.

En cambio, el volante de Ama, con casi el cuádruple de palabras en más del doble de párrafos, se extiende en la reflexión con voz triunfante, en nombre propio y con cierto sentido de auto proclamación:

Con esa propuesta de ciudadanía nueva el Colectivo Sociedad Civil articuló sus luchas desde acciones callejeras vinculadas a la cultura de lo doméstico y lo cotidiano: velar, lavar, planchar, coser. Botar la basura. El poder simbólico así desencadenado desconcertó a las fuerzas represivas del régimen, al tiempo mismo que habló al ciudadano desde su papel como tal, desde su responsabilidad personal con el destino político de la comunidad”), así como con cierto sentido de autoridad moral (“Desde esa convicción, en esta democrática transmisión de mando reafirmamos nuestra actitud de vigilancia (Colectivo Sociedad Civil 2001a).

Y con visión que aspira a ser proyectiva y amplia

No tendremos una democracia sólida sin una auténtica co-gobernabilidad entre la

naciente sociedad civil y un Estado radicalmente reformulado. No lograremos una democracia madura sin ciudadanos políticamente responsables y organizados. No construiremos una democracia auténtica mientras el comportamiento ético siga siendo visto como hábito de ingenuos. Y, finalmente, no habrá una democracia para todos en un país en el que sus dos grandes lenguas –el castellano y el quechua–, y por lo tanto sus culturas y sus gentes, se ignoran mutuamente (Colectivo Sociedad Civil 2001a).

La brevedad de los titulares, esta vez cargados de juego lingüístico entre idiomas, la disminución de las mayúsculas –con magnificación del título y la firma– y el alineado centrado, revelan que ya no hay que escudarse y se puede ir ligero a campo abierto porque se ha ganado tanto la victoria como una posición de poder y autoridad (el volante se dirigía personalmente desde al Presidente de la República hasta a los líderes de las organizaciones civiles). Hay en el primer volante un deseo de representatividad de la sociedad civil peruana, y en el segundo volante, el último de los emitidos, la seguridad de representarla con autoridad.

En el volante de Lava la bandera se convoca sólo a tres actos, no se anuncia una persistencia ‘hasta la caída del régimen” como sí fue anunciada en declaración espontánea (no acordada en colectivo) a la periodista Gisú Guerra de Canal N en el primer viernes convocado en la Plaza Mayor (cuarta realización de la acción): la tensión y emoción se desbordaban y era difícil declarar sin pasiones descontroladas; lo que luego se convirtió en consigna irrenunciable para todo el colectivo en ese momento fue motivo de amonestación por prometer públicamente lo que no sabíamos si tendríamos las fuerzas necesarias para cumplir. También era dudar de la efectividad de Lava la bandera, a la que la mayoría de los miembros del colectivo veían no como la acción más influyente que sería, sino como una expresión más, una acción más de las que haríamos y de corta duración. Parte importante del núcleo duro estaba probablemente influido por las mofas de Alfonso Salcedo, uno de los asesores de campaña del candidato Alejandro Toledo que no comprendió la profundidad performativa, casi chamánica, de la acción que planeábamos llevar a cabo. Quizás también por las dudas razonables de los miembros más influyentes de La Resistencia, principalmente Víctor Delfín y Roxana Cuba, quienes inicialmente pensaron que la acción no sería entendida y sería vista como una ofensa a todos los peruanos.

Alertados por nuestros compañeros de La Resistencia, puede leerse que nos aseguramos de dejar claro que se trataba de “un acto de dignificación de los emblemas patrios” orientado a “la movilización de las energías necesarias para el respeto y la defensa de la conciencia ciudadana” (Colectivo Sociedad Civil 2000). Pese a ello, las primeras semanas los transeúntes nos apedreaban e insultaban, nadie del público que se detenía a ver la acción quería lavar banderas y no lográbamos convocatoria de otras agrupaciones ciudadanas.

En esas condiciones éramos apenas siete, La Resistencia no nos acompañaba a la Plaza por las objeciones que tenían a la acción, y dos fundadores del colectivo, Natalia Iguiñiz y Sandro Venturo, se habían retirado de la agrupación precisamente por desacuerdos con Lava la bandera. Las cosas cambiaron drásticamente tras la Marcha de los Cuatro Suyos a fines de julio de 2000, en la que la dictadura desató toda su violencia asesina; y sobre todo cambiaron tras la aparición del primer “vladivideo” a mediados de septiembre, en el que se vio por televisión al asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando, en un video grabado por él mismo, a un congresista opositor. Entonces ya nadie nos apedreaba y hubo sumas masivas a lavar la bandera en todo el país. Las dudas entonces desaparecieron y los miembros de La Resistencia empezaron a acompañarnos.

Prestemos atención a este párrafo: “Agua, detergente y bateas serán proporcionados a todos los que traigan una bandera peruana de cualquier tamaño pero confeccionada en tela. Esta será lavada manualmente y luego tendida en cordeles. Una acción simbólica que se ofrece también como gesto ritual por la movilización de las energías necesarias para el respeto y la defensa de la conciencia ciudadana” (Colectivo Sociedad Civil 2000). Además del detalle de indicar lo aparentemente obvio al solicitar —anteponiendo un “pero”— que las banderas sean confeccionadas en tela, en lapsus que surge del origen de la idea (clavar en el pasto representaciones hechas en papel) y de cierta desconfianza en la comprensión inicial de la propuesta de una relación directa y digna con el símbolo nacional, puede apreciarse que sabíamos posible que la estrategia simbólica perlocutoria funcionara: el volante llama explícitamente a actuar, a traer lo propio y participar performativizando la bandera guardada en la casa familiar para ser izada cada 28 de Julio en las festividades nacionales. No llamábamos a ver un símbolo referencial ofrecido por el colectivo a la mirada juiciosa de los demás, convocábamos a transformar la propia bandera, la propia familia, la propia plaza, la propia patria, en “un gesto propiciatorio de esa transparencia y honestidad tan vergonzosamente ausentes” (Colectivo Sociedad Civil 2000). El calificativo de gesto propiciatorio quizá haya guiado nuestras palabras dirigidas a cada una de las personas que se acercaban, canalizando cierto pensamiento mágico y estimulando la convicción de que al lavar la bandera con sus manos en verdad sí estaban haciendo algo concreto con poder, poder mágico, de expulsar al dictador del Palacio de Gobierno que estaba al frente; pero sobre todo era un recordatorio de que no había agresión alguna en la acción en la que estábamos llamando a participar.

Poca convicción ante el resultado en la calle (el escudo de la diagramación se confirmaba luego con las piedras recibidas), paradójicamente combinada con una gran esperanza de influir en el destino inmediato de la política peruana. Así estaban las cosas al comienzo. Muy distinto a lo que podemos ver al concluir con Ama.

En Ama repartimos el 17 de agosto de 2001, por correo postal o por entrega física en mesas de parte y personalmente, un juego de cinco postales acompañadas del volante que hemos visto. Las hicimos llegar a los principales miembros del poder ejecutivo (Presidente, vicepresidentes, ministros), poder legislativo (congresistas y sus despachos), poder judicial (magistrados principales), el "cuarto poder" (así bautizado por el colectivo, antes de la aparición de un programa de televisión con ese nombre) de los medios de comunicación (propietarios, directores y editores), y el “quinto poder” (así llamado por el colectivo) de la sociedad civil organizada institucionalmente (directores de las principales organizaciones). Hacia la caída de la dictadura las acciones del Colectivo Sociedad Civil eran siempre noticia pública difundida por los medios de comunicación y motivo para que los miembros de la organización recibiéramos comunicaciones personales de importantes actores de la política y la lucha democrática de entonces. Sin embargo, es revelador –por dar pie a deducciones no descabelladas– que ningún medio de prensa publicara ningún comentario sobre las postales recibidas, así como ningún miembro de ninguno de los poderes del Estado ni de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de tratarse de numerosas personas destinatarias directas (Colectivo Sociedad Civil 2001b) 8. Ninguna de ellas se comunicó tampoco con el Colectivo Sociedad Civil para agradecer o comentar el obsequio recibido.

Este silencio contrasta absolutamente con el tono grandilocuente del texto del volante. Se trata del único “fracaso” del Colectivo Sociedad Civil, el fracaso con el que cierra sus actividades. Pero se trata quizás del fracaso del éxito: es posible que el colectivo “diera en el clavo” al asumir que los destinatarios debían recibir un mensaje así, que escrito en clave de reflexión en voz alta, no sin algo de arrogancia, contiene también la insinuación de una advertencia:

Desde esa convicción, en esta democrática transmisión de mando reafirmamos nuestra actitud de vigilancia. E intervenimos el espacio público de las imágenes para recordarle la más antigua lección peruana de educación cívica a cada uno de los tres poderes del Estado. Al cuarto poder que es la prensa. Y al quinto pero crucial: la ciudadanía organizada. Ama sua, ama quella, ama llulla (no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso). Ama al Perú (Perukyita cullay). Colectivo Sociedad Civil (Colectivo Sociedad Civil 2001a).

Posiblemente la advertencia no haya gustado a los destinatarios. El silencio absoluto puede hacernos pensar legítimamente en lo que decíamos al inicio, una vez más, sobre la peculiar relación subjetiva de los peruanos con la ética pública y la corrupción cuando se enfrentan a los asuntos personales. Esta vez el Colectivo Sociedad Civil cerraba con convicción de recibir una respuesta, y la convicción también de influir en el destino inmediato de la política peruana. Una ilusión (y un espíritu moralizador) que el tiempo desvanecería.

¿Invierno?

El Colectivo Sociedad Civil tuvo innumerables réplicas en el territorio peruano, réplicas en cuanto a las formas de hacer simbólica política: durante mucho tiempo, reacciones espontáneas ante diversos sucesos que determinados grupos sociales consideraron, con mayor o menor razón, evidencias de corrupción, se manifestaron con bolsas de basura y, principalmente con lavados de banderas y otros símbolos (uniformes, insignias, etc.); no han cesado hasta hoy de aparecer organizaciones de reivindicación del derecho, la justicia, la igualdad y la democracia, autodenominadas explícitamente “colectivo”. Las formas han cambiado, aunque los rasgos culturales que sostienen la corrupción, el espíritu antidemocrático y la inequidad sigan vigentes.

COLECTIVO WASH THE FLAG. Acción performativa en Washington DC, 14 de junio de 1991.

No debería sorprendernos ni lo uno no lo otro: la idea de lavar la bandera es tan universal y comprensible en su fuerza simbólica que ya en 1967 había sido propuesta por el político de izquierda estadounidense Norman Thomas en un discurso dirigido a los universitarios estadounidenses que protestaban contra el papel de su país en la guerra de Viet Nam: “I don’ t like the sign of young people burning the flag of my country, the country I love. If they want an appropriate symbol, they should be washing the flag, not burning it” (Buhle y otros 1994 : 219). La propuesta de Norman Thomas fue inspiradora para el movimiento Wash the Flag (literalmente “Lava la bandera”) de Washington DC que, dirigido por Charles Demere, en 1991 empezó a lavar banderas estadounidenses los 14 de julio (día de la bandera norteamericana) ante el Capitolio en protesta por la Guerra del Golfo. Posteriormente, por lo menos hasta 2004, Demere y su grupo propusieron establecer el 14 de junio como “Wash the Flag Day”9, pero el desempeño internacional de su país no ha cambiado, y su población sigue sin oponerse culturalmente a la violencia militar de su gobierno. A veces la simbólica, por acertada e ingeniosa que parezca, no cambia la práctica ni sus bases culturales más profundas. Tampoco tenía porqué ser distinto en el Lava la bandera peruano y el resto de performatividades desplegadas por el Colectivo Sociedad Civil y las demás organizaciones democratizadoras de aquellos años. Los gestos simbólicos no bastan, no eliminan las sospechas mutuas (el secreto deseo de “ganarse alguito” se proyecta sobre todos), no democratizan la casa, no unen realmente a todas las sangres.

En medio de un gobierno elegido principalmente por las izquierdas de provincia deseosas de instaurar en el Perú la equidad y la inclusión, y que sin embargo dirige al país desde la óptica y bajo el control de las derechas corporativas y extractivas traicionando sus promesas de campaña electoral, son pocos y débiles –como en su día lo fueron los movimientos de inicios de la dictadura– los “colectivos” que reaccionan, por ejemplo, poniéndose del lado de las poblaciones campesinas afectadas por la prepotencia corporativa respaldada por el Estado. Paradójicamente, muchos de los profesionales de la simbolización política artística en el Perú actual han sido incorporados al coleccionismo artístico de capital minero (colección Hochschild), en el Perú siempre sospechoso de marchar contra la más profunda y amplia democracia de igualdad social, económica y de derechos civiles para todos. El amiguismo, la seducción del éxito económico y profesional, y otras apetencias subjetivas siguen ahí ayudándonos a “hacernos los desentendidos”, a “pensar bien” más allá de las evidencias. Es inevitable preguntarse si el esfuerzo desplegado valió tanto como en su día parecía valer, si realmente se hizo sociedad civil.

¿Primavera? Breve post scriptum

En estos días, a diferencia del acallamiento generalizado de la calle cuando se escribió la primera versión de este artículo en 2012, nuevas y jóvenes voces llenan las plazas y avenidas por miles en Lima, Arequipa y otras ciudades. Colectivo Dignidad, con 812,000 seguidores en Facebook (Colectivo Dignidad), y Colectivo No a Keiko, con 298,000 seguidores en la misma red social (No a Keiko), destacan por su liderazgo convocando a multitudinarias marchas en la ciudad de Lima. Reclaman y advierten. Exigen democracia política y jurídica en un escenario en el que — consideran— el fantasma de la manipulación de la Ley vuelve a asomar durante el proceso electoral de 2016 casi como si no hubiese ocurrido ningún torcimiento de la democracia y la legalidad entre 1992 y 2000. La fuerza de ambas y otras agrupaciones, así como de los sujetos individuales que acuden sin necesidad de pertenencias como en una nueva “Primavera Peruana” aún tímida se deja sentir en las calles y en redes sociales, aunque no en medios masivos de comunicación con verosimilitud suficiente. Sin embargo, no se ve ninguna presencia semejante a Todas las Sangres, Todas las Artes y menos aún al Colectivo Sociedad Civil.

Tampoco se percibe una simbólica performativa notoriamente distinta a las clásicas banderolas y arengas, no hay —o no hay aún, dirán algunos— una presencia fuerte y evidente de estrategias artísticas y performativas que delaten una presencia significativa de especificidades profesionales del arte en las calles. No vamos a anticiparnos ni conjeturar, sólo concluiremos replanteando la pregunta que nos hacíamos arriba: el esfuerzo de unos y otros en despliegue ¿pondrá en las plazas finalmente una nueva sociedad civil?

__________________

1Esta es una versión brevemente corregida y acotada del artículo original publicado en 2013 en la Revista Atención 16 del Instituto Latinoamericano de Austria, en Viena, en ocasión de mi participación como ponente en el curso de Política y performance de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Viena y el Instituto Latinoamericano de Austria.

2En la primera publicación de este trabajo figura otra fecha para el cierre de actividades del Colectivo Sociedad Civil (28 de Julio 2001). Esto se debe a un error de memoria debido a que la fecha entonces consignada corresponde a aquella para la cual la agrupación había planeado realizar “Ama”, la acción que a la postre sería la última; sin embargo con posterioridad, gracias a la generosidad de Miguel Aguirre Vega, tuve acceso a documentos que dan cuenta de la fecha en la que realmente dicha acción final se llevó a cabo, así como de la nómina de funcionarios públicos que fueron sus destinatarios.

3 En plena lucha, el grupo de artistas que entonces formaba una parte minoritaria del Colectivo Sociedad Civil, recibió la visita del curador chileno Justo Pastor Mellado, quien, en reunión en el taller de Fernando Bryce, ofreció organizar una muestra del colectivo en el museo de arte que estaba bajo su dirección. La invitación fue rechazada por los motivos comentados, y dio lugar a un inmediato acuerdo y pacto ético de no exponer en el futuro el trabajo realizado en museos o galerías de arte, ni incluirlo en colecciones de arte.

4Luis García-Zapatero (artista plástico y profesor de arte) –voluntario en Transparencia–, Fernando Bryce (artista plástico), Sandro Venturo y Natalia Iguiñiz (él sociólogo y comunicador, ella artista visual) –que dejarían de colaborar en la agrupación tras su segunda acción –, Claudia Coca, Susana Torres y Gustavo Buntinx (ellas pintora y artista plástica –ambas voluntarias en Transparencia–, él curador e historiador de arte) –que mantendrían la existencia oficial del colectivo ya inactivo hasta varios años después –, Jerónimo Pimentel (escritor y comunicador) –que no llegó a participar más allá de la fundación y que nunca se declaró miembro – y yo mismo (artista visual y profesor de arte). El colectivo crecería gradualmente hasta superar las cuarenta personas de los más variados orígenes, perspectivas e identidades.

5Comunicaciones personales por inbox de facebook, el 18 de noviembre y el 1 de diciembre de 2012 respectivamente. 6Por ejemplo, según comunicación personal de un ministro de Estado seis años después de los hechos, “Pepito” o “La Nutria”, doble agente del Servicio de Inteligencia Nacional y de Sendero Luminoso, actuaba de acomedido ayudante –servía tés, hacía fotocopias y reunía datos de contacto– en la casa de La Resistencia en la que nos reunimos las diversas organizaciones de lucha democrática.

7Comunicaciones personales por inbox de Facebook, sostenidas el 18 de noviembre de 2012.

8Según cargos recabados en mesas de parte, entre los destinatarios directos de Ama estuvieron Alejandro Toledo Manrique, Raúl Diez Canseco Terry, David Waisman Rjavinsthi, Roberto Dañino Zapata, Fernando Rospigliosi Capurro, Fernando Olivera Vega, Diego García-Sayán Larrabure, Jaime Qujandría Salmón, Alvaro Quijandría Salmón, Fernando Villarán de la Puente, Pedro Pablo Kuczuynski Godard, Luis Solari de la Fuente, Nicolás Lynch Gamero, Carlos Bruce Montes de Oca, Javier Reátegui Rosello, Doris Sánchez Pinedo, Luis Chang Julio Reyes (Poder Ejecutivo); César Acuña Peralta, Rafael Antonio Aita Campodónico, Walter Alejos Calderón, Maruja Hermelinda Alfaro Huerta, Carlos Alberto Almeri Veramendi, Luis Juan Alva Castro, Fausto Humberto Alvarado Dodero, Jesús Amado Alvarado Hidalgo, Natale Juan Amprimo Pla, Ernesto Anibal Aranda Dextre, Carlos Manuel Armas Vela, Paulina Arpasi Velásquez, Marcial Ayaipoma Alvarado, José Barba Caballero, Xavier Rodolfo Barrón Cebreros, Heriberto Manuel Benitez Rivas, Manuel Jesús Bustamante Coronado, Mercedes Cabanillas Bustamante de Llanos, Ivan Oswaldo Calderón Castillo, Eduardo Rubén Carhuaricra Meza, José Carlos Carrasco Távara, Alcides Glorioso Chamorro Balvín, Héctor Hugo Chávez Chuchón, Martha Gladys Chávez Cossío de Ocampo, Jorge Samuel Chávez Sibina, Carlos Magno Chávez Trujillo, Tito Guillermo Chocano Olivera, Enith Sadith Chuquival Saavedra, Alberto Atenagros Cruz Loyola, Judith De La Mata Fernández de Puente, Elvira Carmela De La Puente Haya de Besaccia, Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, José Luis Manuel Delgado Nuñez Del Arco, José Miguel Gerardo Devescovi Dzierzon, Gilberto Lorenzo Díaz Peralta, Javier Diez Canseco Cisneros, Daniel Federico Estrada Pérez, Carlos E Ferrero Costa, Juan Manuel Figueroa Quintana, Luis Humberto Flores Vásquez, Antero Flores-Aráoz Esparza, Rosa Madeleine Florián Cedrón, Kuennen Sydney Franceza Marabotto, Luis Antonio Gasco Bravo, Julio Antonio Luis Gonzales Reinoso, Luis Javier Gonzales Posada Eyzaguirre, Alfredo Guillermo González Salazar, Luis Bernardo Guerrero Figueroa, Gloria Gilda Helfer Palacios, Ernesto Américo Herrera Becerra, Luis Gabriel Heysen Zegarra, Susana Higuchi Miyagawa, Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, Carlos Armando Infantas Fernández, Santos Juan Jaimes Serkovic, Gonzalo Arnulfo Jiménez Dioses, Ronnie Edgard Jurado Adriazola, Adolfo La Torre López, Rosa Marina León Flores, Yonhy Lescano Anchieta, Alcides Llique Ventura, Maria del Carmen Lozada Rendón de Gamboa, José León Luna Gálvez, Arturo Maldonado Reátegui, Michael Martínez Gonzales, Hermenegildo Máximo Mena Melgarejo, Jorge Luis Mera Ramirez, Manuel Arturo Merino De Lama, Mario Molina Almanza, Fabiola María Morales Castillo, Pedro Antonio Morales Mansilla, Jorge Yamil Mufarech Nemy, Claudio Mauricio Mulder Bedoya, Luis Alberto Negreiros Criado, Víctor Manuel Noriega Toledo, Dora lsidora Núñez Dávila, Manuel Jesús Olaechea García, Alejandro Ore Mora, Gustavo Adolfo Pacheco Villar, Celina Palomino Sulca, Aurelio Pastor Valdivieso, Henry Gustavo Pease García, Jhony Alexander Peralta Cruz, Juan De Dios Ramírez Canchari, Eittel Ramos Cuya, Pedro Carlos Ramos Loayza, Segundo Rodolfo Raza Urbina, Marciano Segundo Rengifo Ruiz, Wilmer Edilberto Rengifo Ruiz, Juan Humberto Requena Oliva, Rafael Rey Rey, José Luis Risco Montalván, Daniel Robles López, Jacques Salomón Rodrich Ackerman, Cruz Gerardo Saavedra Mesones, Luz Filomena Salgado Rubianes, Eduardo Salhuana Cavides, Glodomiro Sánchez Mejía, Luz Doris Sánchez Pinedo de Romero, Luis Hermógenes Santa María Calderón, Róger Santa María Del Aguila, Luis María Santiago EduardoSolari De La Fuente, José Taco Llave, Cecilia Roxana Tait Villacorta, Hildebrando Tapia Samaniego, Leoncio Zacarías Torres Ccalla, Ana Elena Luisa CristinaTownsend Diez Canseco, Hipólito Arturo Valderrama Chávez, Víctor Edinson Valdez Meléndez, Juan Gualberto Valdivia Romero, Rafael Eduardo Valencia Dongo Cárdenas, Julia Valenzuela Cuellar, Emma Paulina Vargas de Benavides, Víctor Eduardo Velarde Arrunátegui, Angel Javier Velásquez Quesquén, Jaime Velásquez Rodríguez, Edgar David Villanueva Núñez, David Waisman Rjavinsthi, Rosa Graciela Yanarico Huanca, César Alejandro Zumaeta Flores (Poder Legislativo); Dr. Oscar Víctor Alfaro Alvarez, Dr. Oscar Alfaro Alvarez, Dr. Vásquez Vejarano, Dr. Jorge Isaías Carrión Lugo, Dr. Mariano Otto Torres Carrasco, Dr. José Alberto Infantes Vargas, Dr. José Antonio Cáceres Ballón, Dr. Andrés Echevarría Adrianzén, Dr. Carlos A. Celis Zapata, Dr. José Teodoro Torres Toro, Dr. Oscar García Lazarte Huaco, Dr. Fernándo A. Zubiate Reyna, Dr. José Antonio Silva Vallejo , Dra. Elcira Vásquez Cortés, Dr. Eduardo Alberto Palacios Villar, Dr. Julián Rodolfo Garay Salazar, Dr. Juan Peralta Cueva, Dr. Javier Román Santisteban, Dr. Víctor Alberto Olivares Solís, Dr. Edmundo Villacorta Ramírez, Dr. Ángel David Llerena Huamán, Dr. Sergio S. Escarza Escarza, Dr. Hugo Sivina Hurtado, Dr. José Carlos Bacigalupo Hurtado, Dr. José Rogelio González López, Dr. José Vicente Loza Zea, Dr. José Luis Lecaros Cornejo, Dr. Roger Salas Gamboa, Dr. Jorge M. Carrillo Hernández, Dr. Julio Biaggi Gómez, Dr. Tomás Padilla Martos , Dr. Mártir Santos Peña, Dr. Guillermo Cabala Rossand, Dr. Manuel Sánchez Palacios Paiva, Dr. Luis Ortiz Berardini (Poder Judicial).

9El sitio www.washtheflag.org en el que años atrás publicaba el movimiento “Wash the Flag” los textos y las fotos de sus acciones simplemente ya no existe. Años después, apenas podían hallarse sitios web casi marginales en los que los remanentes, o quizás replicas del movimiento, convocan a la actividad del “Wash the Flag Day”, pero solo hasta 2004 y sin ninguna fotografía. Lamentablemente no es posible referenciar páginas en Internet en las que pueda lhallarse la información respectiva; posiblemente sea la Ley Patriot, aparecida tras el 11 de septiembre de 2001, la que permitió hacer desaparecer de la red las imágenes “ofensivas” que felizmente archivé oportunamente, en las que se ve a ciudadanos estadounidenses lavando sus banderas con bateas, agua, jabón o detergente y tablas de restregado para manchas difíciles de quitar.

REFERENCIAS

ARDITO, Wilfredo

2005 “¿Sabe cómo se apellida su empleada?”. Reflexiones peruanas (XXVI), La Insignia.org. Consulta: 15 de noviembre de 2012.

BUHLE, Mary y otros

1994 The American Radical. Nueva York: Routledge.

CÁNEPA, Gisela

2005 “Video-Discusión: deconstruyendo la corrupción política. Imágenes públicas de la corrupción: objetivación, vigilancia y espectáculo en los vladivideos”. En Ugarteche, Óscar (Ed.). Vicios públicos. Poder y corrupción. Lima: Fondo de Cultura Económica / Sur, pp 81-101.

Colectivo Dignidad [página de Facebook]. Consulta: 31 de marzo de 2016. https://www.facebook.com/COLECTIVODIGNIDAD.ORG/

No a Keiko [página de Facebook]. Consulta: 31 de marzo de 2016. httpshttps://www.facebook.com/noakeiko/

COLECTIVO SOCIEDAD CIVIL

2001a Ama [volante].

2001b Ama [cargos de mesas de parte].

2000 Lava la bandera [volante].

GORRITI, Gustavo

2009 Petroaudios. Políticos, espías y periodistas detrás del escándalo. Lima: Planeta.

HUBER, Ludwig

2008 Romper la mano. Una interpretación cultural de la corrupción. Lima: Proética / IEP.

LOMNITZ, Larissa

1994 “’El compadrazgo’, reciprocidad de favores en la clase media urbana de Chile”. En Adler Lomnitz, Larissa (Ed.). Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana. México: FLACSO.

LORES LA ROSA, Eduardo

2007 Luces. Lima: Mesa Redonda.

PORTOCARRERO, Gonzalo

2005 “La ’sociedad de cómplices’ como causa del (des)orden social en el Perú”. En Ugarteche, Óscar (Ed.). Vicios públicos. Poder y corrupción. Lima: Fondo de Cultura Económica / Sur, pp 103-131.

ROJAS-PÉREZ, Isaías

2005 “'Ahorita lo solucionamos’, Guerra, Intimidad y corrupción en Perú (Notas preliminares)”. En Ugarteche, Óscar (Ed.): Vicios públicos. Poder y corrupción. Lima: Fondo de Cultura Económica / Sur, pp 161-195.

UBILLUZ, Juan Carlos

2006 Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea. Lima: IEP.

VICH, Víctor

2004 “Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista”. En Grimson, Alejandro (Comp.). La cultura en las crisis latinoamericanas. Buenos Aires:Clacso, pp 63-80.

Comentarios