¿ESTAR EN LA CALLE… o intervenir el espacio público!

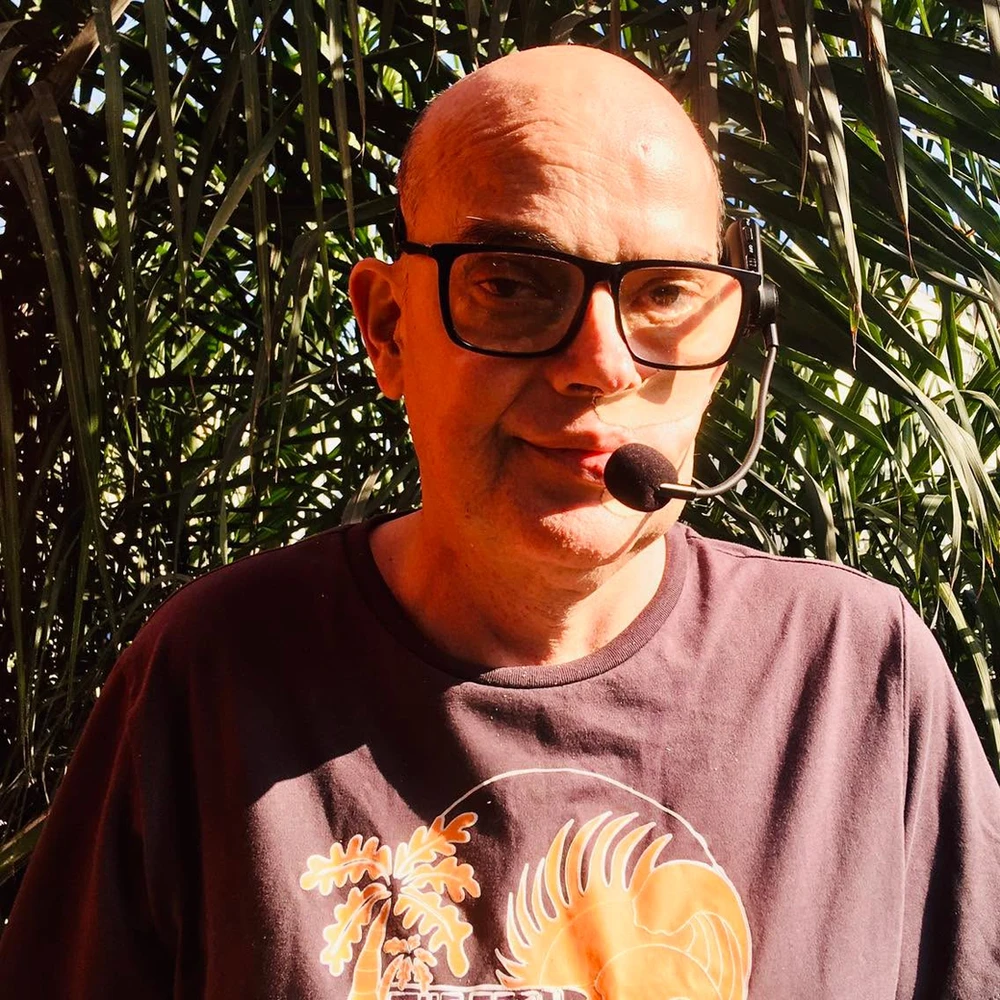

- Emilio Santisteban

- 28 oct 2025

- 28 Min. de lectura

Actualizado: 31 oct 2025

Emilio Santisteban

[15 de julio de 2011 en las Jornadas de pensamiento y debate: arte, ciudadanía y espacio público, salón de Actos de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Parte de este texto integra un conjunto de apuntes para un trabajo mayor aún en proceso. Las imágenes corresponden a la secuencia presentada en la conferencia de Bellas Artes.]

Buenas noches, antes de entrar a nuestro tema quiero agradecer la organización de estas Jornadas de pensamiento y debate al Centro Cultural Bellas Artes, al Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, al Centro de Desarrollo Comunitario Allinruro y al Centro de Antropología Visual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco también -especialmente a Fabiola Figueroa, Directora de Promoción Cultural del Centro Cultural Bellas Artes- el haberme invitado a ser parte de estas Jornadas.

Ustedes, Christians Luna –quien me ha precedido en el uso de la palabra- y yo, hemos venido a hablar esta vez sobre arte y espacio público. Pero nótese que lo hacemos cerrando estas Jornadas, cuyo tema declarado es arte, ciudadanía y espacio público, siendo ciudadanía un concepto irruptor gravitante. Dentro de las Jornadas que esta noche concluimos, hemos dialogado sobre ciudadanía y cultura con Víctor Vich, sobre arte e identidad, con Christian Bendayán, Elliot Túpac y Ángel Valdez, sobre arte comunitario con Mónica Miros y los colectivos C.H.O.L.O y El Colectivo, y sobre la institucionalidad artística visual tradicional, los medios periodísticos tradicionales, y sus modos de actuar político más reciente, con Jorge Villacorta[1]. Ahora, esta noche, estamos viendo la cultura de ciudadanía, y la condición identitaria de la comunidad y de la persona, en relación a la categoría de lo público vista a través del espacio compartido en la ciudad.

No está de más hacer hincapié en un punto que ha sido subrayado por Víctor Vich: es necesario asumir el reto de entender en lo cotidiano, en la práctica, que aquello que entre nosotros solemos llamar “Cultura” no es tal cosa, sino solamente una parte de ella. Unos la entienden como “cultura estética”, otros dirán “expresiones culturales”; yo prefiero decir “cultura representada” para diferenciarla de aquella otra que constituye su base fundamental y al mismo tiempo su consecuencia por reconfiguración: la “cultura presente”. Esta diferenciación entre “cultura presente” y “cultura representada” permite entender que ambas son lo mismo visto desde dos puntos de vista; y más importante aún, permite entender que no hay cultura sin gentes[2] en la medida en que la sustancia de la presencia es la mente que percibe en su experiencia del mundo, del mismo modo que la sustancia de la representación es esta misma mente humana que da sentido a sus percepciones y acciones.

De tal suerte, podríamos pensar la Cultura como una estructura triangular compuesta por cultura pensada y actuada, cultura presente y cultura representada. En el nivel de la cultura presente se ubicarían instituciones, prácticas, usos e ideologías que suelen verse como algo distinto y más urgente que lo que comúnmente se designa como “la cultura”, usualmente atada a la cultura representada. Esta cultura presente se manifiesta a través de la cultura representada, por ejemplo, en las elecciones que el diario El Comercio hace de qué personajes tendrán el honor de que se les dedique un Suplemento Dominical (como conversábamos con Jorge Villacorta en estas mismas Jornadas). La cultura presente sería parcialmente cultura implícita que basa, imperceptiblemente, nuestras acciones, juicios y emisiones, pero también implica cultura explícita[3] en actos, juicios y prácticas concretos y evidentes como las decisiones que llevan a producir -mediante cultura representada en lo mediático- emoción ante los peruanos de Nebraska en Gringolandia, o indiferencia frente a los peruanos de Puno en Perú, por ejemplo[4]. Por otra parte la cultura representada no sería solamente cultura explícita, aquella que se manifiesta, sino que específicamente sería aquella parte de la cultura explícita que se hace visible mediante las llamadas manifestaciones de la cultura estética, las industrias culturales y los conocimientos ilustrados. Así, los comerciales de la Marca Perú en Nebraska, serían cultura representada de la cultura presente que contienen y expresan, del mismo modo que lo serían los artículos del Suplemento Dominical o las muestras del Museo de Arte de Lima. Dicho de otra forma, la cultura presente es cultura, y la cultura representada es la cultura que se ve y dice que es cultura, mientras que la cultura pensada y actuada es la mente y acción de la gente, es la que define y hace cultura. Así es fácil ver que nosotros, los autoarrogados especialistas en cultura, no deberíamos limitar nuestros fueros como solemos hacerlo.

Un ejemplo de esta limitación pudo verse cuando once años atrás el pintor Lucho García-Zapatero y yo intentamos convencer a más de 600 personas del medio artístico visual limeño de reforzar juntos, como gremio[5] en conjunto, el trabajo de la Asociación Civil Transparencia durante el penúltimo intento de re-re-elección del dictador Alberto Fujimori. La idea era simple pero rotunda: dar a otros campos profesionales el ejemplo, acudiendo como conjunto profesional a colaborar ahí donde faltaban veedores y observadores; se trataba de hacer Cultura, no sólo cultura representada, sino cultura pensada, actuada y presente. Hicimos más de 600 llamadas, citas personales, insistimos, pero salvo en nueve casos que se unieron con nosotros a Transparencia sin significar ejemplo alguno para otros gremios, las respuestas fueron siempre desoladoras, muy parecidas a ésta:

“¿Estás tú loco? Yo soy artista ¿qué tengo que ver yo con la política? ¡Nada!”

Luego, consumado el fraude electoral del 2000, nos reunimos con algunos de los que acudieron al llamado de colaboración con Transparencia y otros más que no lo habían hecho, y conformamos el Colectivo Sociedad Civil. Pareciera que lo que voy a decir es anécdota incómoda pero intrascendente, pero en definitiva no lo es; les pido tomarlo en cuenta porque se relaciona con algo que trataremos más adelante y que explica muchas de las formas de relacionarnos con lo urbano y con lo público en nuestras prácticas artísticas.

Por cuestiones estratégicas, el Colectivo Sociedad Civil enfocó su trabajo de modo que este se visibilizara principalmente en la televisión, en las radios y en los diarios internacionales para forzar así su aparición en la televisión y los medios peruanos. Lo hacíamos porque necesitábamos hacer explícita la cultura implícita de autocensura de la gente ante el régimen dictatorial y criminal que mantenía usurpado el poder, y necesitábamos explicitarla mediante acciones callejeras mediáticamente impactantes que hicieran de la reversión de dicha cultura de autocensura una manifestación explícita de cultura representada. Era la ventaja táctica de hacernos llamar “artistas” y de distinguir varias de nuestras acciones con matices de código “artístico”: la gente podía detenerse a interpretar lo que estábamos representando al mismo tiempo que lo actuábamos, y lo hacía con la mente dispuesta por la bondad casi infantil que suele atribuirse a nuestro gremio, y por la validación que interpretaban en la aparición mediática que conseguimos forzar. Con esta estrategia, la cultura de resistencia y subversión pudo hacerse presente, por ejemplo, en las más de 40 ciudades y poblados en los que algunas de nuestras acciones se replicaban sin coordinación de nuestra parte, o en la multitudinaria Marcha de los Cuatro Suyos para la que, dicho sea de paso, el Colectivo realizó gratuitamente los spots radiales emitidos al interior del país llamando a la venida de los Suyos.

Si bien es cierto que no todo lo que hicimos fue mediático ni artístico –incluso hicimos algunas acciones secretas que emplearon tácticas de psicosocial muy parecidas a las que practicaba el régimen al que nos enfrentábamos, alguna con particular impacto en la desarticulación de lealtades internas del fujimorismo-, la presencia mediática de varias de nuestras acciones provocó no pocas reacciones equívocas en el medio artístico que nos acusaba de “figuretis” y “oportunistas”. Estos varios colegas que primero dijeron “Yo soy artista ¿qué tengo que ver yo con la política?” y luego nos llamaron así, empezaron a llegar como moscas a la miel a nuestras acciones, y sólo a las televisadas, no para participar en ellas (las pasividades eran más que evidentes, con brazos enlazados sobre el tórax, las miradas siempre de perfil y el cuerpo inmóvil como un poste), sino para pararse a charlar con -y ser vistos por y con- determinado curador influyente de arte que –notaron ellos- también formaba parte del Colectivo, y a quien, por su entrega a la acción política, era ya imposible ver en vernissages[6]. Es decir que muchos de nuestros colegas estaban dispuestos a sacrificar su convicción de que la acción política en la calle era ajena y poco elegante, todo por un lugarcito en las consideraciones del curador. El valor de lo público era cotizable en privado, y este es el detalle que importa de la anécdota que acabo de relatar.

Entonces resulta interesante ver que en estas Jornadas hemos estado tratando de relacionar epopeyas colectivas de construcción de horizontes sociales con nuestras prácticas artísticas que, salvo excepciones excepcionales, son tan, pero tan, idiotas. Idiotas en el sentido etimológico de ser de sí mismas para sí mismas (o de sus autores sobre/de/para sí mismos). Los términos idios y privado significan cosas muy parecidas[7], la privacidad, opuesta a lo público, es así radicalmente idiota, y nuestras prácticas artísticas suelen ser radicalmente privadas.

Para entender mejor a qué voy, diremos que la condición de idiota no es otra que la del narciso postmoderno que se persigue a sí mismo y a su éxito individual en el espejo del egoísmo triunfalista. El idiota narciso se auto engaña cuando cree que piensa libremente, por sí mismo, al enunciar en tono arrogante que el crecimiento económico es bueno per se y para todos, dando como ejemplos supuestamente irrefutables los éxitos peruanos BCP, o exclamando, con la seguridad de ser dueño de un sano sentido común, qué bacán, que mostro, qué emoción compatriotas de Peru Nebraska. Este narciso cree haberse pasado al colectivismo generoso cuando sigue persiguiendo su goce individual a través del sujeto corporativo, de la alianza con los semejantes a sí mismo, de los espejos de sí mismo con las mismas ambiciones de goce, uniéndose a propietarios el mismo dejo y similar talento global.

Esta idiotez es inherente al modelo infocapitalista financiero de vida buena en que tan alegremente la criollada peruana persigue darse la buena vida. El sujeto criollo peruano es, a fin de cuentas, el sujeto cínico del cual hablan Juan Carlos Ubilluz o Gonzalo Portocarrero[8], súbdito ciego del individualismo y de la corrupción que este engendra El criollo es un narciso, un idiota, y buena parte de nuestro medio artístico está agenciada por esta criollada que persigue las imágenes de éxito globalmente consagradas.

Es entonces previsible que cuando los artistas hablamos de arte y espacio público, estemos pensando en las aplicaciones, hechas por sujetos individuales y colectivos corporativos, de ciertos patrones de intervención artística contemporánea en espacios urbanos que constituyen poéticas de la iconicidad inscritas dentro de lo que la cultura letrada llama arte no objetual, así como dentro de lo que esa misma cultura llama performance de arte o arte de acción[9]. En la medida de esto último, pensamos también en cierta modélica de conatividad irruptora, pero, dada nuestra tensión hacia la idiotez, tendemos a ver tal irruptividad en la intervención morfológica a la volumetría urbana, o en la generación de contactos en las relaciones interindividuales de goce en el uso de servicios urbanos a veces sólo para ver ¨que pasen cosas¨, produciendo micro o mega espectáculos de la experiencia intrascendente pero distractora para ese narciso hastiado que con demasiada frecuencia es el artista, micro o mega espectáculos de lo que Eduardo Andión ha llamado –agudamente- el obsequio de la oportunidad de ser afectado por la insignificancia[10]. Esto suele ocurrir porque la intervención artística actúa hoy en el cosmopolitanismo[11]infocapitalista, y en la generalización urbana del individualismo. Es en parte lo que suele dar al arte de intervención urbana un acento urbanicista que puede hacernos perder de vista la gran paradoja de la postmodernidad tardocapitalista: a saber, el espacio de relación entre humanos por excelencia que es la urbe, crece y se desarrolla en medio de una época de individualismo que hace del humano alguien que no se relaciona con los otros humanos, sino con las perchas que son para él sus cuerpos, los espejos que imponen ante él sus éxitos, y los grupos de interés compartido que constituyen sus simulacros de sociedad.

Este es el terreno de la formalidad plástica en las artes, en el que la fusión escultura-arquitectura-pintura-acción surge supuestamente –imaginariamente en el sentido especular del término- abierta al espacio social. Esta situación es quizás la que en parte explique porqué esta supuesta socialidad suele dar con demasiada frecuencia –y demasiado financiamiento público y de cooperación transnacional- resultados patéticos de gremialidad expropiativa: élites artísticas que toman los espacios públicos para su sólo y estéril goce. Un goce que explica de cierta forma las condiciones que se encuentran tras el fracaso de una obra de arte de intervención en espacio urbano según lo entiende, por ejemplo, Javier Tudela[12]cuando plantea razones por las que las élites artístico-comisariales y de gestión cultural, o las políticas desde las dirigencias, no logran conexiones exitosas con las gentes que componen el llano no especializado de los dirigidos. Estas razones suponen un esquema de estimación de logros y evaluación de resultados que exuda lo que estamos diciendo. Proponen una mirada patrimonial de los proyectos de intervención artística que enfatiza la noción del éxito como reconocimiento que da valor dentro del sistema del arte, hablan de logros “artísticos” medidos por la pertenencia a los lenguajes contemporáneos del arte como una medida de acierto en lo que en realidad podríamos ver como una cara distinta de la mirada patrimonial, y ubican lo que Tudela llama un criterio “técnico” -que en verdad podríamos reconocer como una especie de criterio de responsabilidad social y medioambiental-, como una medición del éxito de la gestión del proyecto interventivo.

Si lo vemos con atención, esta visión –bastante común entre nosotros los artistas- es política y es táctica a la manera de una intervención quirúrgica. Me explico: una operación de cirugía tiene éxito en la medida en que es menos traumática su interventividad, adecuada la reversión que produzca de los aspectos no deseados que se han detectado en el diagnóstico, y mayor la sensación de satisfacción del cliente-paciente. Se trata de un ejercicio de poder simbólico desde la erudición comisarial gestional artística, aplicado sobre necesidades imaginarias de un beneficiario imaginario, aún cuando se supongan niveles de interactividad que resultan más parecidos a las respuestas del paciente para confirmar prediagnósticos, que a auténticas colaboraciones y diálogos público-arte.

En realidad nuestros modelos habituales de decisión en torno al diseño de proyectos de intervención artística en lugares públicos son muy próximos a un modelo táctico para tomar un lugar estratégico desde el cual iniciar la avanzada homogeneizadora cultural de las élites, una cabecera de playa desde la cual lanzar los ataques del sistema simbólico de dominación, que erige la élite global y local del arte contemporáneo, sobre los modos de representación de otras colectividades, sobre la cultura presente, representada, pensada y actuada de los dirigidos.

Y es que nuestra noción habitual de fracaso en el arte de intervención urbana nacería del hecho de creer, a nivel implícito aunque a nivel explícito lo neguemos, que el arte contemporáneo como especialidad de élites ocupa el extremo alto de la oposición arte-público, mientras que lo público ocuparía el extremo bajo de ésta. En esta concepción implícita yace también una extraña confusión ética en relación a las vivencias de lo público, lo privado y lo íntimo. Al parecer, la idiotez artística nos conduce con frecuencia, por un lado, a parecernos a los corruptos sistémicos en el poder político y económico (vale decir, cierto empresariado y ciertos políticos) en la confusión de lo público con lo privado. Ello es lo que por ejemplo puede conducirnos a ejercer una función pública de gestión cultural como si fuese solamente gestión de artes visuales contemporáneas (porque eso es lo que nos interesa profesionalmente), o peor aún, hacerlo trabajando en exclusiva con artistas directamente relacionados con nuestras actividades profesionales personales, con nuestra gestión empresarial de ferias de cuadros, o con nuestra colección privada de arte. Es este individualismo también el que está detrás de nuestra frecuente confusión de lo íntimo con lo privado hecho público, por lo que ocurre nuestra no poco frecuente obscenidad de la insignificancia mostrada a todos por la fuerza de nuestras intervenciones, provocando reacciones que luego con facilidad tildamos de ignorantes.

Este esquema ideológico explica la supuesta contrariedad entre libertad propositiva del artista como individuo creador de un lado, y del otro la imaginaria atadura de proyectos condicionados por el espacio intervenido. Igualmente, esta ideología de la intimidad obscena parece estar detrás de imaginadas fricciones entre ciertas condiciones formales del espacio y contexto a intervenir, y las características del uso y la vida de dicho espacio. Esta binaridad llega, incluso, a sentirse como retos personales, como situaciones de barrera a ser vencidas para lograr la ansiada intervención urbana exitosa. No olvidemos que estamos -aquí mismo incluso- entre narcisos.

Este es el esquema que hace que con frecuencia estemos en la calle cuando creemos que sabemos intervenir el espacio público. El reto pasa, entre otras cosas, porque concibamos la intervención de otra forma, entendiendo -para tomarlo por el lado fácil- que su poética, al contrario de la poética de la iconicidad plástica visual, la de la pintura por ejemplo, se construye sobre el eje vertebral de la ética, dejando a la estética funciones extensivas mediadoras de lo ético.

En este sentido, la intervención debiera ser performática. Por un lado obvio, en la medida en que sea performativa desde el punto de vista expuesto por John Austin cuando contrapone lo performativo a lo descriptivo y señala la presencia de una acción en lo enunciado; performativo también en el sentido de parfournir, completar, llevar a cabo completamente, indicado por Víctor Turner, o de per formare e hiper morphe, señalado por nosotros en otro lugar y referido a dar forma y nueva forma de modo enfático y por necesidad; pero más que eso, la intervención debiera ser performática en el sentido señalado por Valentín Torrens de que la performatividad artística contemporánea se basa no solamente en la combinación, superposición o yuxtaposición accionada en el espacio, sino en la toma de estrategias de la performatividad social en la vida de otros ámbitos de la cultura distintos al arte, y, aún más que por ello, la intervención sería performática por otra condición esencial que es opuesta a la institucionalidad oficial artística, y que también es mencionada por Torrens: la performance de arte hace un giro, dentro de la institucionalidad artística, de la materia de trabajo estético del modernismo a la materia de trabajo ético. Una materia que parece traicionada en el momento mismo de la aparición artística de la performance, pues la artisticidad institucionalizante y clasificatoria es ya en principio re-estetizante.

Un enfoque eticista de lo performativo en la performance y en la intervención performativa, o mejor aún, fuera de ellas, podría conducirnos a la reformance, pero eso ya será tema de otra noche. Por ahora, lo importante de esta ética vertebral de la intervención, aquella que la puede hacer performance, plantea cuestiones éticas difíciles y cuestiones morales incómodas desde el punto de vista de tradición socrática señalado por Miguel Ángel Polo en La morada del hombre[13], según el cual lo ético implica pensar y actuar para construir una forma buena de vida en relación armónica con todos -tanto en lo privado como en lo público, en lo individual como en lo social- mientras que lo moral se ubicaría en el terreno personal y social de los valores, normas y juicios provenientes de la tradición y con los cuales la ética dialoga al repensarlos y replantearlos. Polo dice que el eticista debe comprender, evaluar y proponer ante esta relación intensa entre ética hacia adelante y moral desde atrás. Tal vez eso es exactamente lo que tiene que hacer la intervención performativa en las ciudades, comprendiendo, evaluando y proponiendo nuevas pero necesarias formas de relación entre ciudadanos, relaciones en las que aquello que Juan Carlos Vela llama convergencias culturales[14] -algo así como la hibridez de García Canclini o la forma dinámica cultural de Raymond Williams, pero enfatizando la creciente dependencia de las comunicaciones para masas y las culturas de masas en la cumbianización peruana- reconfiguran las concepciones subjetivas de cultura y las relaciones de hegemonía/subalternidad del mismo modo en que la ética de hoy reconfiguraría la moral de mañana a través de encuentros y desencuentro, consensos y disensos. Es importante no perder de vista que, como ha sido señalado por Jesús Martín-Barbero, la subalternidad ve a veces en la hegemonía seductoras representación de intereses que acaba creyendo suyos a modo de complicidad, mientras el poder se apodera del sentido[15]. Esto, unido al hecho de que las convergencias culturales reconfiguran el mundo social prescindiendo por completo de nosotros los artistas visuales eruditos –no así prescindiendo de los artistas masivos populares-, debe llamar nuestra atención porque cabe preguntarse si nuestro elitismo gremial, nuestro idiota especializado, no contribuye sin darse cuenta a generar esta engañosa complicidad en la que lo hegemónico se hace del poder simbólico aún sobre las manifestaciones culturales de la subalternidad, cuando la convergencia es convertida, para beneplácito nuestro y engorde de nuestras riquezas patrimoniales, en lo impuro sensual y divertido.

Yo mismo he formado parte de experiencias que han caído en estos errores. La primera fue durante mi pertenencia al Comité Artístico de la Bienal de Lima en sus últimas dos ediciones nacional e iberoamericana, así como en mi participación de las estériles reuniones de artistas intentando recuperarla cuando ocurrió la caída de la alianza Bell South – Municipalidad de Lima e ingresó Luis Castañeda al Municipio Metropolitano.

La Bienal fue creada como un enclave elitista en el Centro Histórico, hasta tal punto que sólo nos interesó el beneficio que ello nos trajera a nosotros, los artistas, poniéndonos en la escena internacional de las artes contemporáneas. La Bienal trajo una serie de cambios positivos para las élites artísticas, para nuestros narcisos goces, pero también generó casi por accidente y sin que nos fijáramos en ello, una serie de cambios de orden económico para los residentes, empresarios y trabajadores no volantes del Centro Histórico. Nos importó tan poco que fue por ello que la Bienal pudo ser abandonada, y fue por ello que nunca se tejieron alianzas entre nosotros los artistas y la ciudad. Fue por eso que una Bienal tan barata, comparada con otras bienales latinoamericanas, y tan poderosa como difusión masiva, pudo cerrar[16]. La ciudad no la extrañó, y lo que es más grave, nosotros no extrañamos a la ciudad ocupados más en preguntarnos y discutir entonces en el Dominical y en las conversaciones, quién remplazaría al Director fundador de la Bienal. Por eso me pareció bien perdida la Bienal, nos lo merecíamos.

La segunda vez que participé en tales errores en relación al espacio urbano, fue en la primera actividad de Epicentro Cusco, la organización de autogestión artística a la que pertenezco, y que en 2009 realizó Cita a Ciegas, encuentro internacional de performance en la ciudad de Cusco.

En aquella ocasión hicimos el evento con el 10 por ciento de lo que Fundación Telefónica u otra institución corporativa semejante hubiera gastado. 69 artistas de 12 países de América y Europa realizaron, durante 28 días y en 30 puntos diferentes del espacio público cusqueño, 120 actividades performáticas, interventivas y expositivas. El problema es que, nuevamente, más pudo nuestro idiota gremial. Por razones que demoramos mucho en comprender, y quizás aún no hayamos comprendido, el impacto de nuestro trabajo en los artistas latinoamericanos y europeos fue muy alto, convirtiéndonos en un referente del mundo regional de la performance, pero lo que realmente importaba, el impacto de nuestra presencia entre los ciudadanos de Cusco, e incluso el impacto entre los artistas de la ciudad, ha sido absolutamente nulo.

Tras dicha experiencia, volvimos a equivocarnos de un modo parecido aunque en otro contexto. Junto a otras organizaciones semejantes a la nuestra, hicimos en 2010 una gira de performistas sudamericanos por ciudades europeas. La idea era generar una serie de dinámicas críticas entre artistas de distintos orígenes, y entre los artistas y las gentes de las ciudades visitadas. El resultado fue, una vez más por nuestro narciso gremial que no es peruano ni latinoamericano, sino global, un fracaso. Lo que debió ser enfrentamiento crítico y político performativo en y con las ciudades, se convirtió en intercambio entre diletantes en espacios especializados.

Ahora estamos abocados a sacar adelante nuevamente nuestro evento de performances en Cusco, Cita a Ciegas en 2012, pero integrado a un proyecto mayor de encuentro internacional por otras ciudades andino americanas, e integrado también a la organización de la Bienal Deformes de Performance en Chile ese mismo año, de la cual somos parte del equipo curatorial. Temo mucho cometer los mismos errores, porque no tengo las respuestas a este problema, sin embargo lo vamos a intentar ensayando una integración entre artistas, científicos sociales y políticos latinoamericanos, y líderes populares barriales. Veremos qué pasa.

Ahora pasaré a mostrar un caso reciente en el que también he participado y que por el contrario, me parce, ha intervenido el espacio público sin narcisismos o con muy pocos

Se trata de las recientes intervenciones del colectivo Artistas Anti Keiko, que con quienes hicimos, entre otras cosas, proyecciones en la ciudad como las que ven ahora, haciendo así parte de la intervención cívica de resistencia a la re re re-elección de Fujimori en este pasado proceso electoral. Se trata de un ejemplo de cómo la especificidad profesional de quienes hemos sido entrenados en el manejo simbólico, puede actuar en consonancia con una conciencia de ser ciudadanos comprometidos con el destino del país en general, y de colectividades connacionales que no son la nuestra.

Ahora mostraré algunos ejemplos de trabajos performáticos que, a mi parecer, nos interpelan como gremio al mismo tiempo que interpelan a otras colectividades urbanas.

Estamos viendo la acción de Fidel Barandiarán realizada en Cusco en 2009 y titulada Para Fidel. Esta acción forma parte de un proyecto mayor del artista denominado El Gran Altruista.

El Gran Altruista es un proyecto en el que el artista propone que el altruismo es rentable, que siempre beneficia directamente al grupo o individuo altruista con recompensas de diversos órdenes biológico, espiritual, social, económico, entre otros. El propio artista reconoce que su proyecto es de responsabilidad social profesional, y yo añadiría que coincide con las teorías primatológicas del altruismo que explican que éste responde a las necesidades de supervivencia de las especies, en un concepto que desde las ciencias naturales se parece mucho a lo que desde la filosofía Adela Cortina ha llamado una ética de demonios, que es una ética para la supervivencia que sería respetada y propiciada aún por los que piensen no tener una moral heredada.

Para Fidel, la acción de El Gran Altruista que estamos viendo propone a la ciudad, a las personas con las que se encuentra, la idea de que al dar es que recibe. Eso dice el artista. Pienso que hace algo más: la acción interpela la conciencia individual frente al interés público, a la felicidad privada ajena, y a la intimidad moral propia y ajena. Es decir, plantea la cuestión de la convivencia ética en la ciudad. Veamos cómo: El artista ha elegido un beneficiario económico directo de su acción, un adulto mayor que es músico callejero y ciego, y que, por coincidencia desconocida para el artista, también se llama Fidel. Lo ha elegido no por asistencialismo, sino por el concepto de altruismo ya mencionado, y porque la acción implica verdad presentada y no ficción representada. Con 150 monedas de un nuevo sol agrupadas en bolsitas de 5 monedas dentro de una taza, y con una taza vacía adicional, el artista proponía a los transeúntes que eligieran entre donar dinero para un indigente ubicado a un par de cuadras pero a quien no estaban viendo, o por el contrario llevarse dinero tomando una de las bolsitas de cinco monedas. Es decir, podían hacer uso de su conciencia para dejar dinero en una taza o llevarse dinero de la otra taza, según su propio criterio sobre la honestidad de su interlocutor, sobre su propia honestidad, sobre la necesidad propia o ajena, etc., con lo que era inevitable que se hicieran preguntas en torno a los asuntos privados e íntimos tanto suyos como de Fidel, de ambos Fidel, y preguntas en torno a su incumbencia en los asuntos privados ajenos y los asuntos públicos de la problemática de la indigencia. Una vez hecha la elección, Fidel el artista entregaba una tarjeta con la definición de altruismo en una cara y la de egoísmo en la otra, haciendo énfasis en que son dos caras de “la misma moneda”.

Dos horas después, entre donaciones y recojo de dinero, los 150 nuevos soles iniciales se convirtieron en 122 nuevos soles que fueron entregados por Fidel el artista a Fidel el indigente y también artista (recordemos que es músico callejero).

Ahora estamos viendo la acción Pastor de Perros, de Jerry B Martin, también en Cusco en 2009. Por lo que he logrado comprender en conversaciones con el artista, esta acción fue una suerte de confrontación con una ciudad que él había sentido, desde sus autoridades ediles y sus agentes culturales, díscola y hasta hostil. Sin embargo, pienso que esta acción, más que interpelar a la ciudad de Cusco, ponía en tela de juicio la honestidad de las actividades que sus colegas artistas de Lima y de diversos países estábamos llevando a cabo por esas fechas en la ciudad de Cusco, en nuestro evento especializado de performistas Cita a Ciegas, del cual ya les he hablado.

Provisto de unos huesos de res frescos, sacados de un mercado de la ciudad, una soga amarrada a dichos huesos, y un libro especializado de teoría de la performance, el artista empezó a recorrer Cusco leyéndolo en voz alta y arrastrando los huesos por la calle, a sabiendas de que tarde o temprano los perros callejeros empezarían a seguirlo como una especie de flautista de Hammelin. Si bien es cierto que el atractivo para los perros estaba en el olor a restos de carne de los huesos, la música del flautista estaba constituida por lo que Jerry B Martin estaba leyendo a plena voz en torno a la performance. También es cierto que no sólo los perros estaban atentos a los huesos, sino que era la pelea entre ellos y la propia espectacularidad cruda de esos huesos, lo que más motivaba la atención del público y de los propios artistas del evento. Para mí, la performance se convirtió en una ácida crítica a nuestra propia actitud de artistas en la ciudad, claramente visible si tomamos en cuenta que la presencia de cierto curador europeo bastante flaco en el evento traía a muchos artistas con la misma actitud que los perros siguiendo los huesos, sólo que sin peleas aparentes.

Cascarón, otra acción del mismo Jerry B Martin en el mismo evento, puso en evidencia la frágil relación entre la organización y los artistas de Cita a Ciegas, y la ciudad de Cusco. El artista se cuestionaba porqué tuvo que ser la Dirección de Comercio Ambulatorio del Municipio de Cusco, y no la Dirección de Cultura, la que nos diera los permisos de operar en los espacios públicos de la ciudad. Era su interpelación a la autoridad encargada de los asuntos culturales en Cusco, que nunca entendió ni siquiera qué era eso que llamábamos performance. La naturaleza de los proyectos era tan diversa, que todas nuestras explicaciones teóricas al respecto sólo lograban confundir más y hacernos parecer alguna suerte de embaucadores: si bien habían artistas que planteaban performances más o menos cercanas a las artes escénicas, lo que resultaba más sencillo de aceptar, también los había muy cercanos a prácticas científico sociales, a manifestaciones fríamente conceptuales, a expresiones casi circenses o incluso a expresiones aparentemente enajenadas. El resultado fue que sólo pudimos convencer a la Dirección de Comercio Ambulatorio de que, a pesar de que no se entendía lo que haríamos, finalmente era alguna clase de actividad de transacción callejera (aunque no cobrábamos un centavo al público), por lo que con un cobro por la licencia respectiva podían dejarnos actuar en las calles. Este no reconocimiento cultural llevó al artista a esta acción, que tituló “Cascarón”, de permanecer 3 horas envuelto como fardo de afiches de eventos culturales de la ciudad de Cusco, acción que me hizo ver, aunque no era su objetivo, el cascarón de nuestro propio evento.

Ahora tenemos la acción interventiva Tu Morro W de Daniel Barclay, llevada a cabo en 2010 entre Barranco y el Morro Solar de Chorrilos. En ella, a mi juicio y creo que con aceptable coincidencia de criterios con el propio artista, se pone en cuestión el espacio público mental que constituye la historia.

Tomando como punto de partida representaciones pictóricas y fotográficas de la Guerra del Pacífico en las que algún peruano o peruana aparecen siendo victimados, Barclay logra construir una especie de Tai-Chi del Pacífico: los participantes nunca consiguen ser público de la acción, pues ellos mismos la ejecutan con gran esfuerzo físico y de concentración. Caminado en sentido opuesto a la caminata de nuestras tropas derrotadas en la Batalla de Chorrillos, es decir, retornando en el espacio y el tiempo, todos fuimos de Barranco al punto más alto del Morro Solar, para ya arriba realizar, en conjunto sincronizado por espacio de media hora, una serie de posiciones sostenidas por tres minutos cada una bajo un viento increíblemente fuerte y lleno de arena. Estas posiciones eran las configuraciones ya mencionadas de peruanos y peruanas representados en el instante doloroso de la muerte, y sin embargo, esos franciscos bolognesis yacientes en el suelo del Morro, esas mujeres recibiendo el bayonetazo, o esos alfonsos ugartes en el preciso momento del salto final, lejos de ser muerte eran paz para quienes estábamos representándolos. Una revisión histórica que, en palabras del propio artista, constituía una apertura de herida, parecida a la que se realiza en la terapia psicoanalítica, para sanar nuestro trauma de lo que él llama la amputación del Morro que aún nos persigue como un reflejo fantasma.

Permítanme concluir con dos intervenciones mías. Se trata de dos performances en calles de ciudad y dos obras duracionales muy largas. Desatorador, acción que inició en 1990 y concluirá en 2020, y Señal, acción que inició en 2010 y proseguirá por el resto de mi vida útil. Ambas se ejecutan sin presencia de público convocado.

Estamos viendo Desatorador, las imágenes de 2005. Para simplificar, esta acción interpela nuestro papel ciudadano desde el espacio privado doméstico hasta las esferas del poder político. Lo más fácil de percibir es una aparente acusación a otros, a quienes detentan el poder, pero si se pone atención a los detalles, se verá que hay por un lado un auto señalamiento, y por otro el asumir el oficio de desatoro ético como un trabajo arduo y prolongado. El hecho de que la acción contenga tres performances espaciadas en 15 años nos habla ya de una largueza intergeneracional, y tanto el uniforme obrero como el auto desatoro en el pecho terminan de definir el concepto dicho. El espacio público aquí es el del rol político desde la sociedad civil, el cual lleva al encuentro de lo privado e íntimo con lo público y social, presente en encuentro entre el aparato desatorador de inodoros y las paredes y puertas de 79 instituciones públicas, privadas y civiles.

Finalmente, vemos ahora Señal, acción llevada a cabo en diversas ciudades, entre ellas Lima, en la que el espacio público mental intervenido es el de la historia y la actualidad del poder simbólico, político y económico en la sociedad urbana global del capitalismo financiero.

La acción consiste en persignarme cada vez que en el camino me encuentro con una agencia bancaria o un cajero automático. Este simple acto, llevado a cabo cotidianamente por donde me encuentre y sin necesidad de público ni fotógrafo (estas imágenes son excepciones necesarias) pone en evidencia de qué modo es el capital financiero el dios invocado hoy, de qué forma es la institución financiera la que concentra el poder que subyuga a los ciudadanos y les da al mismo tiempo motivos de esperanza, y cómo el edificio bancario es el templo desde el cual somos vigilados.

No en vano la acción me hace notar la enorme frecuencia con la que nos cruzamos con bancos y cajeros en cada esquina y en cada mitad de cuadra, similar a la frecuencia con la que en el pasado lejano el caminante encontraba a su paso las iglesias ante las que debía persignarse para no ser sospechoso.

Siendo vitalicia, esta acción apuesta a un diálogo lento pero largo y penetrante con la ciudad. Ya hay quienes me identifican, en mis pasos cotidianos, como el sujeto raro que se persigna ante los bancos, y estoy seguro de que ya hay quienes se empiezan a preguntar los motivos.

Creo que esta pregunta y exclamación imperativa ¿ESTAR EN LA CALLE… o intervenir el espacio público! quedará sin respuestas claras, pues desde nuestra especificidad artística, como hemos visto, es sumamente difícil un acercamiento no contradictorio con la ciudad y su gente. Quizás un camino sea abandonar nuestra especificidad.|

______

[1] Es significativo que el título original anunciado para la noche de presentación de Jorge Villacorta era sin embargo Actualidad de las Artes Plásticas. La decisión de hablar sobre el papel político simbólico de medios y museos no debe haber sido casual, y da cuenta del influjo de determinados actores a despecho de los imaginarios que al respecto se construyen dentro del (sin) sistema artístico.

[2] Un olvido frecuente en el Perú, no sólo pero sí gravemente, desde el Estado. Así nos lo recuerda por ejemplo Santiago Alfaro (“La cultura como recurso para el desarrollo: El caso de la industria de la música folclórica” en Seminario Latinoamericano Comunicación & Desarrollo, Calandria 2007) señalando el modo en las comunidades creadoras de determinadas culturas, quienes las viven, interesan al Estado y a los sectores dominantes sólo como postales turísticas. Es lo que ocurre en el fenómeno actual de la valoración de técnicas de cocina amazónica, y desvaloración de lo que estiman bueno en la vida los pobladores de Bagua y otras comunidades de la selva peruana.

[3] La distinción nos interesa tanto desde la perspectiva planteada por Kroeber y Cluckhoholm en 1952 al referirse a putas de comportamiento explícitas de las que se tiene conciencia, e implícitas heredadas y asimiladas, como desde la planteada por Trompenaars en 1994 al referirse a la cultura explícita como aspectos palpables o perceptibles de la cultura tales como objetos o lenguajes, y a la cultura implícita a aspectos menos perceptibles como los significados esenciales de la vida. Las normas de Trompenaars, para él un nivel intermedio, serían repartidas entre ambos niveles según la perspectiva de Kroeber y Cluckhoholm. Lo interesante es que lo explícito y lo implícito estaría tanto en cuanto a mayor o menor visibilidad desde fuera, como en cuanto a mayor o menor consciencia desde dentro. Y ya sabemos quienes trabajamos en producción simbólica explícita que lo visible superliminal se hace consciente, aunque igual que lo visible subliminal pueda producir acciones inconscientes.

[4] El 5 de mayo de 2011 el Gobierno peruano presentó oficialmente y por todo lo alto en medios de comunicación, su campaña Marca Perú. Esta campaña –promoviendo un concepto de marca para el Perú como producto de mercado global, tema que merece discutirse críticamente en otro momento- inicia con un documental audiovisual que hace loas, a su vez, a una serie de spots televisivos producidos en un pueblo llamado Perú (sin tilde) en Nebraska, Gringolandia [nombre que proponemos seriamente para este país por razones a exponer en otro espacio], y cuyo mensaje más chocante es “Ustedes son de Perú, tienen derecho a comer rico”, dirigiéndose a los habitantes del pueblo gringolés por el hecho de que podría llamárseles “peruanos”, mientras que en la sierra peruana miles de personas casi no tienen acceso a alimentos. La reacción del público limeño ha sido de una condescendencia considerable, un optimismo mercadoglobalista que expresa un cinismo enorme instalado en los habitantes de la ciudad respecto de su vinculación y responsabilidad con muchos compatriotas (verdaderos) en el resto del país.

[5] Por gremio nos referimos, en este caso, no a la noción institucional jurídica que reclama presencia organizada y vida orgánica de un conjunto profesional o laboral representado, oficialmente, ante el resto de la organización social y política. Nos referimos a la noción simple en castellano, de conjunto de personas que se dedican a una actividad semejante. Es obvio que los medios artísticos visuales de artes contemporáneas de Lima y del Perú no están organizados (asumiendo -por razones prácticas sólo en este momento, y no por estar de acuerdo- que no se incluye a los gremios de artistas populares visuales, que sí suelen estar organizados, agremiados bajo el rótulo de “artesanos”), y que por ello no se puede hablar sin atajos de “sistema artístico” peruano. Sí de un (sin)sistema, inoperante y a la vez siniestro.

[6] Gustavo Buntinx, miembro del Colectivo Sociedad Civil desde su fundación que rápidamente, dada su personalidad, produjo entre los artistas ajenos a la agrupación la inexacta imagen de líder del colectivo, aunque dentro de la organización no ejercía tal posición y tampoco era uno de los voceros oficiales permanentes del colectivo ante las instancias públicas. Por decoro, no damos los nombres de los artistas pasivos presentes a quienes hacemos referencia. También porque no importan los casos individuales, sino lo que éstos reflejan del campo profesional artístico visual limeño en general. En todo caso, paralela a estas presencias tardías y no participantes, corrían hostilidades que incluso se manifestaban en carteles anónimos en Corriente Alterna, la escuela de arte en la que por entonces dictaba clases, en el mismo salón en que las dictaba, declarando “antiartística” y “no recomendable” la participación en “actividades políticas”, en clara alusión a lo que el Colectivo Sociedad Civil, y el profesor, venían haciendo en las calles.

[7] Hannah Arendt, en ¿Qué es la Política? En 1950 recuerda el sentido griego del término idiota, referido a una cierta incapacidad para hablar en lo público y para actuar en lo público. En ese sentido, señala la equivalencia griega entre idiota, y su raíz idio, respecto de privado. Se establece una oposición entre vida pública y vida privada, idiota; y esta última es especialmente visible para Arendt en el modo de vivir egoísta del pequeño burgués alemán en el nazismo.

[8] Juan Carlos Ubilluz en Nuevos Súbditos, cinismo y perversión en la sociedad contemporánea(IEP 2006), y Gonzalo Portocarrero en La Sociedad de Cómplices como causa del (des)orden social en el Perú, ensayo publicado en Óscar Ugarteche (compilador), Vicios Públicos, poder y corrupción (FCE 2005). El primero establece bien el modo en el que la evolución global del postmodernismo construye al individuo narciso, y cómo éste se encuentra en la base del cínico peruano contemporáneo, para extenderse en las diversas perversiones surgidas de ello y construidas sobre el individuo desapegado de lo social. El segundo desarrolla las consecuencias de la voluntad narcisista sobre el despego a la autoridad y la norma, y cómo ello se ve reflejado en una actitud cínica generalizada en referencia a la corrupción, sea ésta la de las mafias organizadas alrededor del cínico principal, el capo, sea ésta ejercida por necesidad en la vida cotidiana por personas de a pie que no ven en la norma garantía alguna.

[9] Las obras artísticas de integración en el diseño urbano y arquitectónico que algunos llaman intervenciones urbanas no son de nuestra ocupación en este caso.

[10] Eduardo Andión, Dar a ver, dar a sentir: una imagen, un afecto, ensayo publicado en Diego Lizarazo (coordinador), Interpretaciones icónicas (Siglo XXI 2007).

[11] Cosmopolitanismo, en vez de cosmopolitismo, para resaltar una sobrevaloración y un sentido común de manual frente al sentido cosmopolita de la vida. También para sugerir frivolidad, en alusión a cierta revista de distribución internacional.

[12] Javier Tudela: Producción y gestión de las intervenciones artísticas en espacios públicos. Boletín Gestión Cultural 16, Portal Iberoamericano de Cooperación y Gestión Cultural, Abril 2008.

[13] Miguel Ángel Polo: La morada del hombre. Ensayos sobre la vida ética. Fondo Editorial UNMS 2004.

[14] Juan Carlos Vela: Conversiones culturales en el Perú. Mesa Redonda 2007.

[15] Jesús Martín-Barbero: De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Gustavo Gili 1987.

[16] No he tenido acceso a documentos financieros internos de la Bienal, pero según comunicaciones personales de miembros gerenciales de la organización de la Bienal, ésta costaba apenas 100,000 dólares en efectivo y 900,000 en canjes de deudas; y según me comunicó personalmente Luis Lama, Presidente de la Bienal, recibía anualmente más de millón y medio de visitas. Eso arroja 6.7 centavos de dólar de costo por visita.

Comentarios